मूल श्लोक: 39

एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥

शब्दार्थ (शब्दों का अर्थ):

- एषा — यह (उपदेश)

- ते — तुम्हें

- अभिहिता — बताया गया

- साङ्ख्ये — सांख्य (ज्ञान मार्ग) में

- बुद्धिः — बुद्धि (तत्वज्ञान)

- योगे — कर्मयोग (कर्म का मार्ग) में

- त्वम् — तुम

- इमाम् — इस (दृष्टिकोण को)

- शृणु — सुनो

- बुद्ध्या — विवेकयुक्त बुद्धि से

- युक्तः — युक्त होकर

- यया — जिससे

- पार्थ — हे पार्थ (अर्जुन)

- कर्मबन्धम् — कर्मों के बंधन को

- प्रहास्यसि — त्याग दोगे, मुक्त हो जाओगे

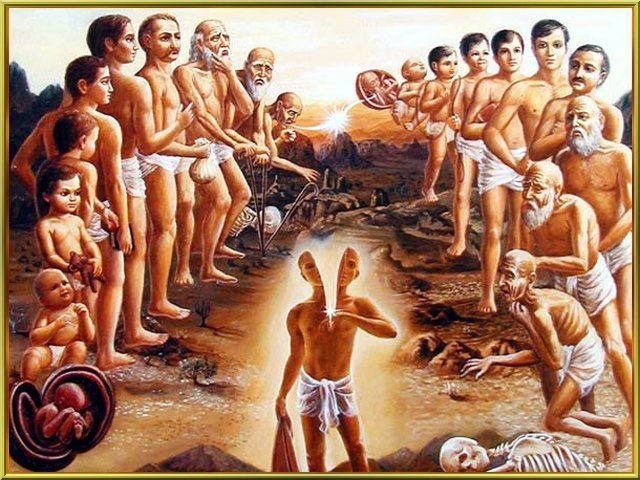

अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं बुद्धियोग या ज्ञानयोग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ! उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे।

विस्तृत भावार्थ:

इस श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन को संकेत करते हैं कि

अब तक जो ज्ञान उन्होंने दिया है, वह सांख्य दर्शन पर आधारित था —

यानी वह ज्ञान जो आत्मा और शरीर के भेद को दर्शाता है,

जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है।

अब वे उसे कर्मयोग की बुद्धि सिखाने जा रहे हैं —

वह बुद्धियोग जो समत्व, निष्कामता और कर्म के साथ आत्मिक जुड़ाव को सिखाता है।

यह बुद्धियोग ऐसा है कि

जब व्यक्ति इससे युक्त हो जाता है, तो कर्म करने पर भी बंधन में नहीं फँसता।

क्योंकि वह कर्मफल की इच्छा से मुक्त होता है,

और केवल कर्तव्य भावना से कर्म करता है।

दार्शनिक अंतर्दृष्टि:

| तत्व | अर्थ |

|---|---|

| सांख्य | आत्मा-शरीर के विवेक से प्राप्त ज्ञान मार्ग |

| योग | कर्म में स्थित समत्व और निष्कामता का मार्ग |

| बुद्धि | विवेकशील दृष्टिकोण जो आत्मा को केंद्र में रखता है |

| कर्मबन्ध | इच्छाओं, फल, अहंकार से उत्पन्न बंधन |

| प्रहास्यसि | त्याग देना, मुक्त हो जाना |

इस श्लोक से गीता के दो प्रमुख मार्ग सामने आते हैं —

ज्ञानमार्ग (सांख्य) और कर्ममार्ग (योग)।

दोनों ही मुक्ति के साधन हैं, लेकिन अर्जुन के लिए

श्रीकृष्ण अब कर्मयोग को श्रेष्ठ बताकर उस पर मार्गदर्शन देंगे।

प्रतीकात्मक अर्थ:

- सांख्य बुद्धि = आत्मा के ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य

- योग बुद्धि = समत्व और कर्तव्य से प्रेरित निष्काम कर्म

- कर्मबन्ध = जीवन के कर्मों से जुड़ी अपेक्षाएँ और बंधन

- बुद्धि युक्त = विवेक से युक्त होकर कर्म करना, भावनात्मक मोह से मुक्त

जीवन उपयोगिता:

- केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं मिलती,

जब तक वह ज्ञान जीवन में कर्म के साथ नहीं जुड़ता। - कर्म करते हुए यदि हम अपेक्षारहित, अहंकाररहित,

और समत्व से प्रेरित होते हैं,

तो वही कर्म बंधन को काट देता है। - यह दृष्टिकोण हमें जन्म-जन्मांतर के फल-संकलन से मुक्ति दिला सकता है।

आत्मचिंतन के प्रश्न:

क्या मैं केवल ज्ञान लेकर उसे जीवन में लागू कर पा रहा हूँ?

क्या मेरे कर्म फल-आशाओं से जुड़े हैं या कर्तव्यभाव से?

क्या मेरी बुद्धि आत्मा के स्थायित्व और शरीर की क्षणिकता में संतुलन बना रही है?

क्या मैं कर्म करते हुए भी स्वयं को बंधन-मुक्त अनुभव करता हूँ?

निष्कर्ष:

श्रीकृष्ण अब गीता के अगले चरण में प्रवेश कराते हैं —

जहाँ सांख्य बुद्धि के बाद कर्मयोग की बुद्धि दी जाती है।

यह श्लोक गीता की शिक्षाओं का मोड़ बिंदु (pivot) है —

जो बताता है कि ज्ञान के साथ कर्म कैसे जुड़ता है।

हे अर्जुन! जब तुम बुद्धियोग से युक्त हो जाओगे —

तो कर्म करते हुए भी बंधोग्रस्त नहीं,

बल्कि मुक्त आत्मा के रूप में जी पाओगे।

यह श्लोक हमें शिक्षा देता है कि

बुद्धिमत्ता का सार यही है —

धर्मपूर्वक कर्म करते हुए भी भीतर से बंधनरहित रहना।