मूल श्लोक: 56

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥

शब्दार्थ

- दुःखेषु — दुःखों में

- अनुद्विग्नमनाः — जिसका मन विचलित नहीं होता

- सुखेषु — सुखों में

- विगतस्पृहः — जिसकी कोई इच्छा या आसक्ति नहीं है

- वीतरागभयक्रोधः — जो राग (मोह), भय और क्रोध से रहित है

- स्थितधीः — जिसकी बुद्धि स्थिर है

- मुनिः — मुनि (ध्यानस्थ, ज्ञानी)

- उच्यते — कहा जाता है / कहलाता है

जो मनुष्य किसी प्रकार के दुःखों में क्षुब्ध नहीं होता जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है।

विस्तृत भावार्थ

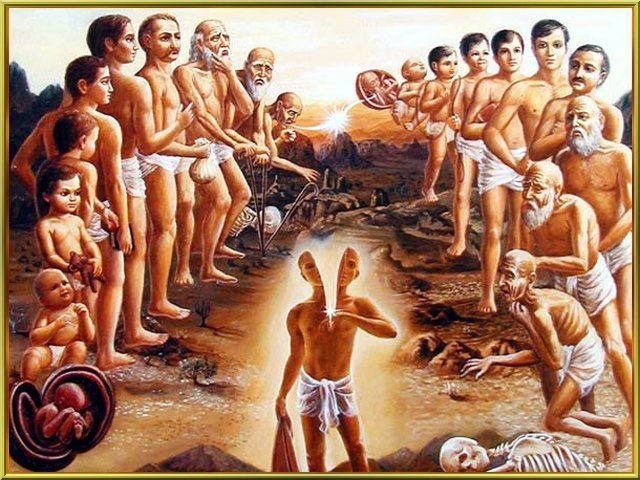

इस श्लोक में श्रीकृष्ण स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, उसमें भावनात्मक संतुलन, गहराई और विवेक स्वतः विकसित हो जाते हैं।

वह जीवन के:

- दुःखद अनुभवों से विचलित नहीं होता,

- सुखद अनुभवों से आसक्त नहीं होता,

- न राग में फँसता है, न भय से दबता है, न क्रोध में जलता है।

ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, और उसे मुनि (आत्मज्ञानी, योगी) कहा जाता है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

‘दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः’ — दुःखों में विचलित नहीं होता

दुःख जीवन का अविभाज्य अंग हैं। लेकिन साधारण मनुष्य जब दुःख का अनुभव करता है, तो:

- मन विक्षिप्त हो जाता है,

- भावनाएँ अस्थिर हो जाती हैं,

- और विवेक छिप जाता है।

स्थितप्रज्ञ व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी:

- मानसिक संतुलन बनाए रखता है,

- दुःख को आत्मिक दृष्टि से देखता है,

- और उसमें भी आत्मविकास का अवसर खोजता है।

‘सुखेषु विगतस्पृहः’ — सुख में आकांक्षाहीन रहता है

सुख में प्रायः लोग आसक्त हो जाते हैं, और उस सुख को बनाए रखने की लालसा में बंध जाते हैं।

लेकिन स्थितप्रज्ञ व्यक्ति:

- सुख के क्षणों को स्वीकार करता है,

- परंतु उनमें बँधता नहीं,

- न ही उन्हें खोने का भय उसे व्याकुल करता है।

‘वीतरागभयक्रोधः’ — राग, भय और क्रोध से मुक्त

- राग — मोह या आसक्ति, जो वस्तु, व्यक्ति या अनुभव से जुड़ने की लालसा पैदा करता है।

- भय — उस राग के खोने की आशंका।

- क्रोध — जब राग बाधित होता है या भय साकार होता है, तब उत्पन्न प्रतिक्रिया।

स्थितप्रज्ञ इन तीनों से परे है, क्योंकि:

- वह जानता है कि सब कुछ नश्वर है,

- उसकी आत्मा किसी भी स्थिति में पूर्ण है,

- और वह किसी भी बाहरी चीज से अपनी पूर्णता नहीं जोड़ता।

‘स्थितधीर्मुनिरुच्यते’ — वह मुनि कहा जाता है

- ‘मुनि’ वह है जो मौन में स्थित है — बाहरी नहीं, आंतरिक मौन में।

- उसका चित्त शांत है, और बुद्धि स्थिर।

- वह साक्षीभाव से देखता है, पर प्रतिक्रिया नहीं करता।

दार्शनिक दृष्टिकोण

यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान का लक्षण केवल पढ़ाई या ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि:

- भावनात्मक स्थिरता,

- द्वंद्वों से उन्नत दृष्टिकोण,

- और आंतरिक स्वतंत्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है।

यह ‘स्थितप्रज्ञ’ की प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया-विहीनता की महिमा करता है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- दुःख — जीवन की कठिनाइयाँ

- सुख — इच्छाओं की पूर्ति

- राग — मोह और लालसा

- भय — असुरक्षा की भावना

- क्रोध — अहं की प्रतिक्रिया

- स्थितधी — आत्मस्थ, सजग चित्त

- मुनि — वह जो भीतर मौन है, समत्व में स्थित है

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- जीवन में सुख-दुःख आना स्वाभाविक है, पर उन पर प्रतिक्रिया देना हमारी आत्मिक स्थिति दर्शाता है।

- सच्चा योगी वह नहीं जो कर्तव्यों से भागे, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखे।

- राग, भय, और क्रोध तीनों एक-दूसरे से जुड़े हैं — इनसे मुक्त होना आत्ममुक्ति की ओर पहला कदम है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं दुःख में भी शांत रह पाता हूँ या तुरंत घबरा जाता हूँ?

क्या सुख के क्षणों में मैं लालसा और लोभ से भर जाता हूँ?

क्या मैं राग, भय और क्रोध से संचालित होता हूँ या आत्मनियंत्रण से?

क्या मैं भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हूँ?

क्या मैं आत्मस्थ जीवन के लिए प्रयासरत हूँ या केवल बाहरी घटनाओं में उलझा हूँ?

निष्कर्ष

यह श्लोक गीता की योग-दृष्टि को गहराई से प्रकट करता है।

‘स्थितप्रज्ञ’ कोई विशेष वस्त्रधारी सन्यासी नहीं, बल्कि वह है:

- जो हर भावनात्मक परिस्थिति में सम बना रहता है,

- जिसकी बुद्धि राग-द्वेष से मुक्त है,

- और जो आत्मा में स्थित होकर संसार के बीच भी शांति का स्रोत बना रहता है।

ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में मुनि है — ज्ञानी है — मुक्त है।

यह श्लोक हमें आत्मनियंत्रण, समता और भीतर की स्थिरता की साधना की प्रेरणा देता है।

यही स्थितप्रज्ञता — गीता का आदर्श है, और जीवन का चरम उद्देश्य भी।