मूल श्लोक: 22

यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥22॥

शब्दार्थ

- यदृच्छा — आकस्मिक, बिना अपेक्षा के प्राप्ति

- लाभसन्तुष्टः — लाभ से संतुष्ट रहने वाला

- द्वन्द्वातीतः — द्वैत (विरोधी वस्तुओं) से परे, द्वन्द्वों से मुक्त

- विमत्सरः — ईर्ष्या से रहित, न जलने वाला

- समः — समभाव वाला, समान दृष्टि रखने वाला

- सिद्धाः — सफल व्यक्ति

- असिद्धाः — असफल व्यक्ति

- कृत्वा — करने के बाद भी

- न निबध्यते — न बंधता, न फंसता

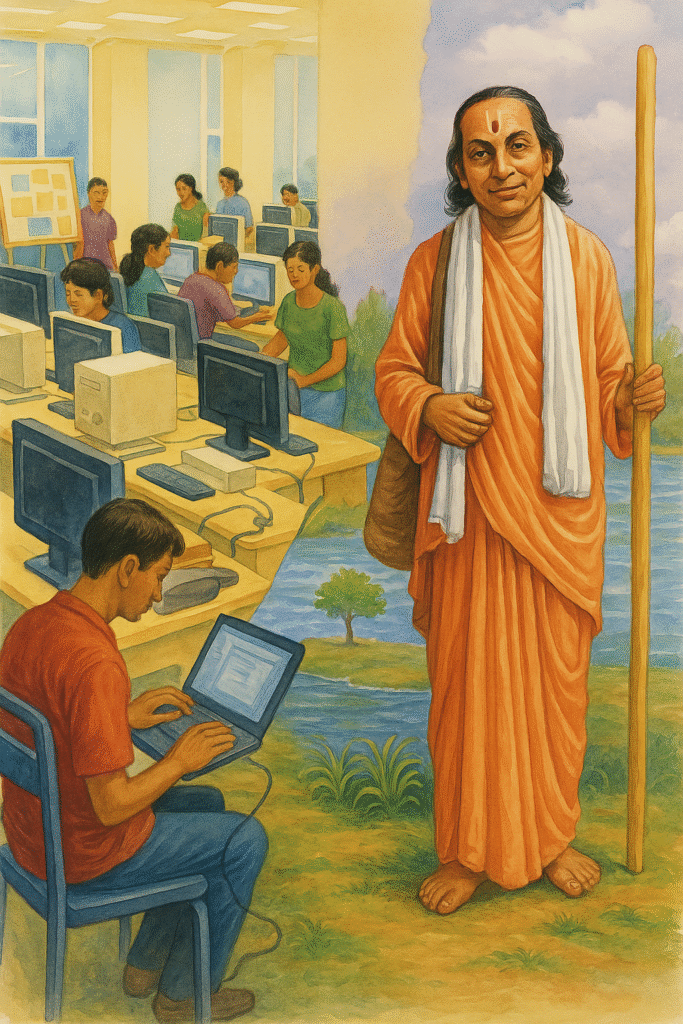

वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं, वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं, जो सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते।

विस्तृत भावार्थ

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण उस योगी की विशेषता बताते हैं जो मन की स्थिरता, संतोष और समानता की उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुका है। यह योगी न तो लाभ या हानि से अत्यधिक प्रभावित होता है, न ही सफलता या असफलता के कारण उसकी आंतरिक स्थिति में उतार-चढ़ाव आता है।

यह व्यक्ति जब आकस्मिक रूप से लाभ प्राप्त करता है, तो वह उससे संतुष्ट रहता है। यहाँ “यदृच्छा” का अर्थ है कि व्यक्ति किसी भी वस्तु, फल या लाभ के लिए लालायित नहीं रहता, किन्तु जो भी उसे मिलता है, उसे स्वीकार कर संतुष्ट रहता है। वह बाहरी लाभों के विषय में आसक्त नहीं होता।

इसके अतिरिक्त, वह “द्वन्द्वातीत” है, अर्थात वह सुख-दुख, लाभ-हानि, सफलता-असफलता के द्वैतों से ऊपर उठ चुका है। वह अपने मन में किसी भी प्रकार के द्वंद्वों को स्वीकार नहीं करता, और इसलिए उसके मन में शांति और स्थिरता बनी रहती है।

“विमत्सरः” होने का तात्पर्य है कि वह ईर्ष्या, द्वेष, जलन से मुक्त है। उसे न किसी की सफलता से कष्ट होता है, न किसी की असफलता पर हर्ष। उसकी दृष्टि सम और निर्लिप्त है।

यह योगी “सम” है, अर्थात सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखता है, सफल-असफल, प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख के समय समान भाव रखता है।

श्रीकृष्ण कहते हैं कि ऐसी अवस्था वाला व्यक्ति कर्म करता है, परन्तु उसके कर्म उसे किसी बंधन में नहीं डालते। कर्म करने के बाद भी वह न तो गर्व करता है, न निराश होता है। इसलिए वह संसार के बंधनों से मुक्त है।

यह श्लोक योग के उस सर्वोच्च स्तर का वर्णन करता है जहाँ व्यक्ति परस्पर विरोधी भावनाओं से ऊपर उठकर समत्व की स्थिति में होता है, और कर्म योग का आदर्श अनुकरण करता है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

इस श्लोक में भगवद्गीता का सार प्रस्तुत होता है कि मनुष्य को जीवन में स्थिरता, संतोष और समान दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। संसार में सुख-दुख, लाभ-हानि, सफलता-असफलता जैसी विरोधी स्थितियाँ आती रहती हैं। परन्तु बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों द्वैतों से ऊपर उठकर समभाव की अवस्था में रहता है।

यह समभाव व्यक्ति को द्वैतविमुक्ति की ओर ले जाता है, जो योग का मूल सिद्धांत है। द्वैत के बंधन में फंसे व्यक्ति का मन अशांत और असंतुष्ट रहता है। किन्तु समभावी योगी को न तो आकस्मिक लाभ से अधिक प्रसन्नता होती है, न ही हानि से निराशा। उसकी स्थिति निरपेक्ष और स्थिर रहती है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- यदृच्छालाभसन्तुष्टः — आकस्मिक लाभों से संतुष्ट व्यक्ति, जो बाह्य वस्तुओं के मोह से मुक्त हो चुका है।

- द्वन्द्वातीतः — जीवन के विपरीत पहलुओं को भेद न मानने वाला।

- विमत्सरः — ईर्ष्या के जहर से मुक्त, सभी के प्रति स्नेह और करुणा रखने वाला।

- समः सिद्धावसिद्धौ — सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखने वाला।

- न निबध्यते — संसार के कर्मबन्धन से मुक्त।

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

यह श्लोक हमें जीवन में संतोष, क्षमा और समभाव का महत्व समझाता है। इसे आत्मसात करने से व्यक्ति मानसिक रूप से सबल और स्थिर बनता है। संसार के सुख-दुख में फंसने के बजाय जो व्यक्ति समभाव रखता है, वही सच्चे योगी कहलाता है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं आकस्मिक लाभ मिलने पर संतुष्ट रहता हूँ, या लालसा और अपेक्षा से ग्रसित रहता हूँ?

क्या मैं सफलता और असफलता के समय अपने मन को समान रख पाता हूँ?

क्या मेरी दृष्टि ईर्ष्या से मुक्त है, या मैं दूसरों की उपलब्धियों से जलता हूँ?

क्या मैं जीवन के द्वैतों से ऊपर उठकर समत्व का अनुभव करता हूँ?

क्या मैं कर्म करता हूँ, पर उससे बंधता नहीं हूँ?

निष्कर्ष

भगवान श्रीकृष्ण ने इस श्लोक में कर्मयोग के उस आदर्श योगी की स्थिति का वर्णन किया है जो द्वैतों से मुक्त होकर, बिना आसक्ति के कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति आकस्मिक लाभ से संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या से रहित होता है, और सफलता-असफलता दोनों में समभाव बनाए रखता है। इसी समत्व और निःस्वार्थ भाव से वह संसार के बंधनों से मुक्त होता है। यह योगी मात्र कर्म का करता है, पर कर्म का बंधन उस पर लागू नहीं होता।

यह जीवन में सुख-दुख, लाभ-हानि, सफलता-असफलता को समभाव से देखने और समझने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार की समता प्राप्त कर ही मनुष्य सच्चे योग और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है।