मूल श्लोक: 28

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥

शब्दार्थ

- द्रव्य-यज्ञाः — द्रव्य (धन, वस्तुएँ) द्वारा किया गया यज्ञ

- तपः-यज्ञाः — तपस्या रूप यज्ञ

- योग-यज्ञाः — योगाभ्यास (ध्यान, प्राणायाम, समाधि) रूप यज्ञ

- तथा अपरे — और अन्य लोग

- स्वाध्याय — वेद, उपनिषद, भगवद्गीता आदि शास्त्रों का स्व-अध्ययन

- ज्ञान-यज्ञाः — ज्ञान प्राप्त करने व देने का यज्ञ

- यतयः — संयमी साधक, तपस्वी

- संशित-व्रताः — दृढ़ निष्ठावान, कठिन व्रतों का पालन करने वाले

कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी सम्पत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएँ करते हैं।

विस्तृत भावार्थ

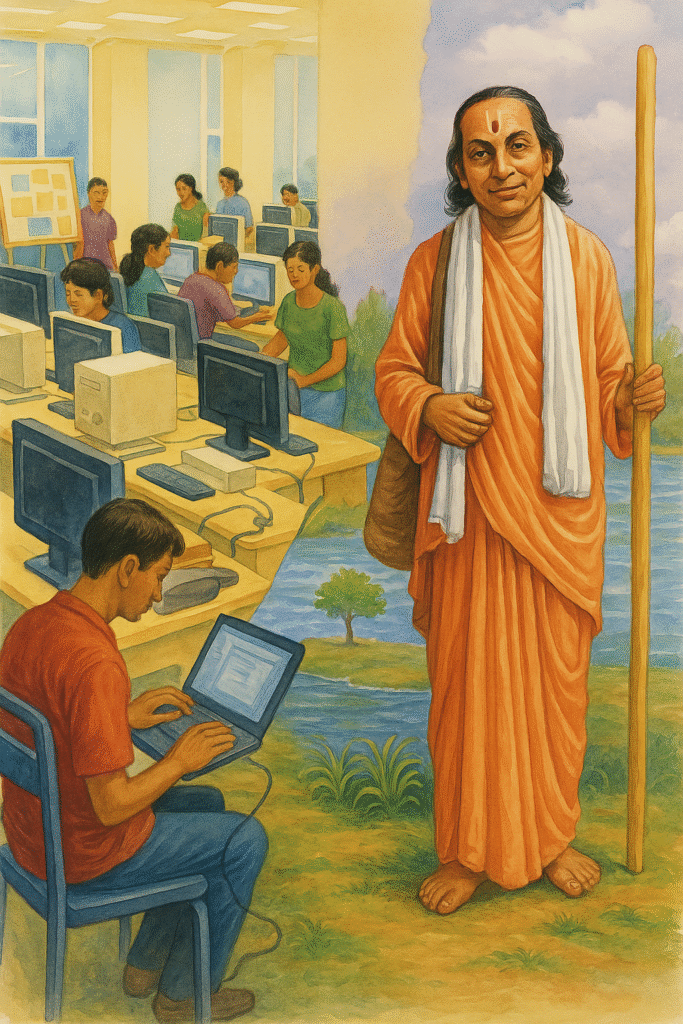

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण विविध प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। यह स्पष्ट करते हुए कि आध्यात्मिक उन्नति के अनेक मार्ग हैं, वे बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति, प्रकृति और श्रद्धा के अनुसार किसी न किसी साधना में लीन रहता है।

1. द्रव्ययज्ञ (धन और भौतिक वस्तुओं से यज्ञ)

यह वह साधना है जिसमें कोई व्यक्ति अपने कमाए हुए संसाधनों को समाज, ब्राह्मण, गुरु, आश्रम, भिक्षुकों या किसी धर्म-कार्य में समर्पित करता है। दान, अन्नक्षेत्र, वस्त्रदान, सेवा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। यह बाह्य जगत से संबंधित त्याग है।

भावार्थ: जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में, बिना स्वार्थ के, अपना धन लगाता है — वह द्रव्य यज्ञ कर रहा होता है।

2. तपोयज्ञ (तपस्या रूपी यज्ञ)

शरीर, वाणी और मन को नियंत्रित करते हुए जब कोई साधक तप करता है, तो वह तपयज्ञ कहलाता है। जैसे — मौनव्रत, ब्रह्मचर्य, उपवास, मानसिक एकाग्रता आदि। यह आंतरिक तप है जो आत्मशुद्धि में सहायक होता है।

भावार्थ: जो व्यक्ति संयम, व्रत और कठोर साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि करता है — वह तपोयज्ञ करता है।

3. योगयज्ञ (योगाभ्यास के माध्यम से यज्ञ)

यह वह साधना है जिसमें व्यक्ति ध्यान, प्राणायाम, आसन, धारणा आदि के माध्यम से अपनी चेतना को शुद्ध करता है। मन, प्राण और आत्मा की एकाग्रता को योग कहा गया है।

भावार्थ: जो साधक अपने मन को एकाग्र कर परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता है — वह योगयज्ञ करता है।

4. स्वाध्याययज्ञ (शास्त्रों का अध्ययन रूपी यज्ञ)

इसमें व्यक्ति वेद, उपनिषद, गीता, रामायण जैसे शास्त्रों का मनन करता है, उनका जप करता है, और उनका मर्म समझने का प्रयास करता है।

भावार्थ: जो व्यक्ति आत्म-ज्ञान के लिए शास्त्रों का अध्ययन करता है, वह स्वाध्याय यज्ञ करता है।

5. ज्ञानयज्ञ (ज्ञान का अर्जन और प्रसार रूपी यज्ञ)

यह यज्ञ उच्चतम यज्ञों में एक है। इसमें व्यक्ति केवल अपने लिए ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसे समाज में बाँटता है। गुरु से ज्ञान लेना, ज्ञान को जीवन में उतारना और दूसरों को भी देना — यह ज्ञानयज्ञ है।

भावार्थ: जो व्यक्ति ब्रह्मविद्या या आध्यात्मिक ज्ञान को सीखता, समझता और बाँटता है — वह ज्ञानयज्ञ करता है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

भगवद्गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी साधना — यदि वह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के समीप जाने के लिए हो — तो वह यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण, नियंत्रण और ज्ञान की प्रक्रिया भी यज्ञ है।

यज्ञ का सबसे बड़ा उद्देश्य है — अहंकार का दहन, आसक्ति का त्याग और ज्ञान की प्राप्ति।

इस श्लोक में श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ अपने जीवन को समर्पण की भावना से जीता है, तो वह यज्ञ कर रहा है — चाहे वह किसी भी मार्ग को अपनाए।

प्रतीकात्मक अर्थ

- द्रव्य — संसाधन, संपत्ति, शक्ति

- तप — आत्मसंयम, जीवन की कठोरता को सहना

- योग — एकाग्रता, ब्रह्म से एकत्व

- स्वाध्याय — आत्मचिंतन, आत्ममंथन

- ज्ञान — प्रकाश, विवेक, आत्मबोध

- यतयः — जो प्रयासशील हैं

- संशितव्रताः — जिनका संकल्प दृढ़ और पवित्र है

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- जीवन में साधना के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सभी मार्ग समर्पण की भावना पर आधारित हैं।

- कोई भी कर्म — यदि वह फल की अपेक्षा से रहित हो — तो वह यज्ञ बन जाता है।

- जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को धर्म के रूप में निभाता है, वह यज्ञ का पालन करता है।

- संयम, स्वाध्याय और ज्ञान — यही आत्मोन्नति के मुख्य स्तंभ हैं।

- भौतिक सेवा, मानसिक तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान — इन तीनों का समन्वय ही सच्चा यज्ञ है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं अपने धन और संसाधनों का उपयोग केवल अपने लिए करता हूँ या किसी बड़े उद्देश्य के लिए भी?

क्या मैं किसी रूप में आत्म-नियंत्रण और तप का पालन करता हूँ?

क्या मेरा जीवन योग और स्वाध्याय से जुड़ा है?

क्या मैं ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ उसे दूसरों के हित में बाँटने का प्रयास करता हूँ?

क्या मैं अपने जीवन को यज्ञमय बना पा रहा हूँ?

निष्कर्ष

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में यज्ञ की व्यापकता को दर्शाते हैं। यज्ञ कोई एक विधि नहीं है, यह एक जीवन-शैली है — त्याग, समर्पण, संयम, ज्ञान और सेवा की जीवनशैली।

जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी एक साधना पूरी निष्ठा, श्रद्धा और आत्मसमर्पण से करता है, वही वास्तव में यज्ञकर्ता है।

यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हर साधक का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन यदि उसकी निष्ठा और भावना शुद्ध है, तो वह निश्चित ही मुक्ति और ब्रह्मज्ञान की ओर अग्रसर है।