मूल श्लोक: 62

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

शब्दार्थ

- ध्यायतः — चिंतन करते हुए, ध्यान में लाते हुए

- विषयान् — विषयों को, इन्द्रियों के भोग्य पदार्थों को

- पुंसः — मनुष्य का

- सङ्गः — आसक्ति, लगाव

- तेषु — उनमें (विषयों में)

- उपजायते — उत्पन्न होती है

- सङ्गात् — आसक्ति से

- सञ्जायते — जन्म लेता है

- कामः — इच्छा, कामना

- कामात् — कामना से

- क्रोधः — क्रोध

- अभिजायते — उत्पन्न होता है

इन्द्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है।

विस्तृत भावार्थ

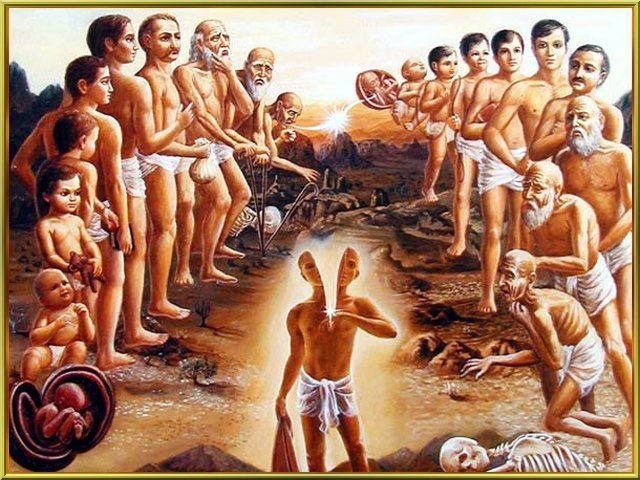

श्रीकृष्ण इस श्लोक में मन के पतन की श्रृंखला की शुरुआत बताते हैं। जब मनुष्य बार-बार इन्द्रियों के विषयों का विचार करता है — जैसे स्वाद, रूप, गंध, स्पर्श, और ध्वनि — तब उसका मन उन वस्तुओं से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव सङ्ग कहलाता है। यह एक प्रकार की मानसिक लिप्सा या आकर्षण होता है।

जब यह आसक्ति गहरी होती जाती है, तो व्यक्ति के भीतर उन वस्तुओं को पाने की तीव्र इच्छा जागती है — इसे काम कहा गया है। यदि यह कामना पूरी नहीं होती, या उसमें कोई बाधा आती है, तो वह क्रोध का रूप ले लेती है।

इस प्रकार, विषयों पर चिंतन से आरंभ होकर मनुष्य धीरे-धीरे असंतुलन और विनाश की ओर अग्रसर होता है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

यह श्लोक मानव मन की प्रवृत्तियों की गहन पड़ताल करता है। श्रीकृष्ण यह समझा रहे हैं कि इच्छाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है और वे कैसे हमारी शांति को नष्ट कर देती हैं।

- इच्छाओं का मूल विषयों का चिंतन है।

- विषयों का चिंतन —> आसक्ति —> कामना —> क्रोध —> विनाश

- यह एक मनोवैज्ञानिक चक्र है जिसे यदि समय रहते न रोका जाए, तो यह व्यक्ति की चेतना को नीचे गिरा देता है।

इसलिए गीता का शिक्षण यह है कि विषयों का चिंतन ही त्याज्य है, क्योंकि यह अंततः आत्मिक पतन का कारण बनता है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- विषय — संसारिक आकर्षण जैसे धन, नाम, भोग

- सङ्ग — अहंकार और स्वत्व का बोध

- काम — इच्छाओं की जड़, माया का बंधन

- क्रोध — जब माया टूटती है तो उत्पन्न प्रतिक्रिया

- यह श्लोक माया के फैलाए जाल और आत्मा की उससे मुक्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है।

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- इन्द्रिय विषयों का चिंतन आत्मा की शुद्धता को बाधित करता है।

- इच्छाओं पर नियंत्रण न होने से क्रोध और भ्रम उत्पन्न होता है।

- आत्मविकास हेतु विषयों पर संयम आवश्यक है।

- क्रोध की उत्पत्ति की जड़ को पहचान कर उसे प्रारंभ में ही रोका जा सकता है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं बार-बार इन्द्रिय विषयों के बारे में सोचता हूँ?

क्या मेरे मन में किसी विषय की आसक्ति मुझे विवेकहीन बना रही है?

क्या मैं इच्छाओं के वशीभूत होकर क्रोध करता हूँ?

क्या मैं विषयों के चिंतन को रोक पाने में सक्षम हूँ?

क्या मेरा मन शांति की दिशा में जा रहा है या इन्द्रियों की गुलामी की ओर?

निष्कर्ष

यह श्लोक गीता के उस बिंदु को उजागर करता है जहाँ से मनुष्य का आत्मपतन आरंभ होता है। इन्द्रिय विषयों का चिंतन एक साधारण लगने वाला कार्य है, परंतु इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं।

श्रीकृष्ण हमें सावधान कर रहे हैं कि आत्म-नियंत्रण ही साधना का मूल है। यदि हम विषयों का चिंतन ही बंद कर दें, तो आगे की सारी श्रृंखला स्वतः समाप्त हो जाती है।

इसलिए:

- विषयों से विरक्ति रखें

- मन को आत्मचिंतन में लगाएँ

- इच्छाओं पर संयम रखें

- और अंत में, क्रोध से स्वयं को बचाएँ

यही सच्चा योगी का मार्ग है — जो मन की दिशा को भीतर की ओर मोड़कर परम शांति की ओर चलता है।