मूल श्लोक: 29

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु।

तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्॥

शब्दार्थ

- प्रकृतेः — प्रकृति के

- गुणसम्मूढाः — गुणों से मोहित, अज्ञान के कारण भ्रमित

- सज्जन्ते — आसक्त हो जाते हैं

- गुणकर्मसु — गुणों से उत्पन्न कर्मों में

- तान् — उन (लोगों को)

- अकृत्स्नविदः — जो संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं

- मन्दान् — मंद बुद्धि वाले, साधारण लोग

- कृत्स्नवित् — जो संपूर्ण ज्ञान वाला है

- न विचालयेत् — विचलित न करे, भटकाए नहीं

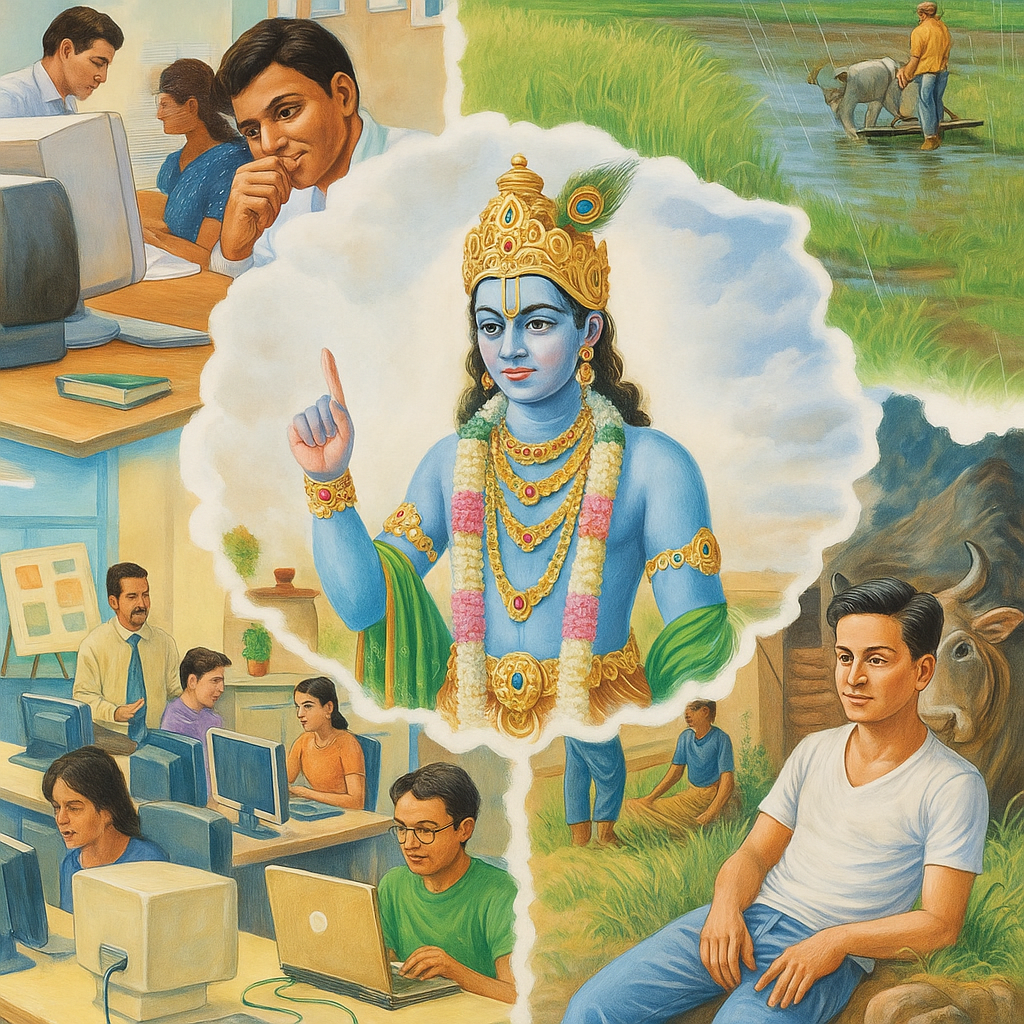

जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं वे फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए।

विस्तृत भावार्थ

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कर्म और ज्ञान के भिन्न स्तरों को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं — जिनकी बुद्धि अभी प्रकृति के गुणों (सत्त्व, रजस्, तमस्) से प्रभावित है — वे अपने स्वभाव के अनुसार कर्मों में लिप्त रहते हैं। वे इन कर्मों को ही अपना धर्म और उद्देश्य समझते हैं।

यहाँ “प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः” का अर्थ है — जो व्यक्ति सत्व, रजस्, और तमस् से उत्पन्न विविध कर्मों और इच्छाओं में उलझे हुए हैं, और जिनके विचार उस माया से पूरी तरह ढँके हैं। वे इन कर्मों को ही वास्तविक मानते हैं और इन्हीं में आसक्त रहते हैं।

परंतु जो “कृत्स्नवित्” है — यानी जो संपूर्ण तत्वज्ञान को जानता है, जो आत्मा और प्रकृति के भेद को समझता है — उसे ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। वह उन्हें जबरन कर्मों से रोकने या बदलने का प्रयास न करे, क्योंकि इससे भ्रम और विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

इस श्लोक में भगवद्गीता का एक अत्यंत व्यावहारिक पक्ष उजागर होता है: ज्ञानियों का आचरण अज्ञानियों के प्रति कैसा होना चाहिए। श्रीकृष्ण बताते हैं कि जो लोग अभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे स्वाभाविक रूप से संसार के कर्मों में लिप्त होते हैं।

उनकी यह अवस्था प्रकृति के गुणों का परिणाम है — यह उनकी यात्रा का एक आवश्यक चरण है। उन्हें जबरन बौद्धिक या धार्मिक उपदेश देकर उनके स्वाभाविक कर्मों से हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह “कृत्स्नविन” — यानी तत्वदर्शी ज्ञानी का धर्म है कि वह सहानुभूति और धैर्य के साथ उन्हें देखे।

ज्ञानी स्वयं निष्काम और निर्लिप्त रहकर कर्म करे, जिससे उसके आचरण से अज्ञानी प्रेरणा लें और धीरे-धीरे वे भी उसी राह पर अग्रसर हों।

प्रतीकात्मक अर्थ

- गुणसम्मूढाः — जो माया और सत्व-रज-तम के खेल में उलझे हैं

- गुणकर्मसु सज्जन्ते — मन, शरीर और इंद्रियों से कर्मों में फँसे हुए

- मन्दाः — सामान्य, सीमित दृष्टि वाले

- कृत्स्नवित् — आत्मज्ञानी, तत्वदर्शी

- न विचालयेत् — हिंसा या उपेक्षा से अज्ञानी को अपने पथ से भटका न दे

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा उसकी प्रकृति और समझ के अनुसार होती है

- ज्ञानी का कर्तव्य है कि वह दूसरों के भ्रम को न बढ़ाए, न उन्हें जबरन बदलने का प्रयास करे

- संसार में अनेक लोग गुणों से प्रेरित होकर कर्म में रत रहते हैं; उन्हें सहानुभूति की आवश्यकता होती है, आलोचना की नहीं

- उपदेश देने से पूर्व स्वयं का आचरण और सहनशीलता अधिक प्रभावी होते हैं

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं दूसरों की आध्यात्मिक स्थिति को समझने का प्रयास करता हूँ या केवल आलोचना करता हूँ?

क्या मैं किसी को उसकी सीमित बुद्धि के लिए नीचा दिखाता हूँ?

क्या मेरे पास ऐसा धैर्य है कि मैं बिना विचलित किए किसी को कर्मयोग की ओर प्रेरित कर सकूँ?

क्या मैं स्वयं “कृत्स्नवित्” — तत्वज्ञानी — होने की ओर बढ़ रहा हूँ, या केवल बौद्धिक ज्ञान में उलझा हूँ?

निष्कर्ष

भगवद्गीता का यह श्लोक हमें सहिष्णुता, सहानुभूति और नेतृत्व की सच्ची भावना सिखाता है। ज्ञानी व्यक्ति का धर्म केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि दूसरों की स्थिति को समझना और उनके कर्मों का सम्मान करना है — भले ही वे अभी माया और प्रकृति से प्रेरित क्यों न हों।

वास्तविक परिवर्तन उपदेश से नहीं, आचरण से आता है। जो ज्ञानी है, वह दूसरों को प्रेरणा देता है, न कि आलोचना। इसीलिए श्रीकृष्ण कहते हैं — “कृत्स्नविन् विचालयेत् न” — जो जानकार है, वह अज्ञानी को विचलित न करे, बल्कि उन्हें प्रेम, धैर्य और करुणा के साथ मार्ग दिखाए।