मूल श्लोक: 18

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥18॥

शब्दार्थ (शब्दों का अर्थ)

- कर्मणि अकर्म — कर्म में अ-कर्म (निष्क्रियता) को

- यः पश्येत् — जो देखता है, जो समझता है

- अकर्मणि च कर्म — अकर्म में कर्म को

- यः — जो

- सः — वह

- बुद्धिमान् — बुद्धिमान है

- मनुष्येषु — मनुष्यों में

- युक्तः — योगयुक्त, समभाव वाला

- कृत्स्नकर्मकृत् — सम्पूर्ण कर्म को पूर्ण करने वाला

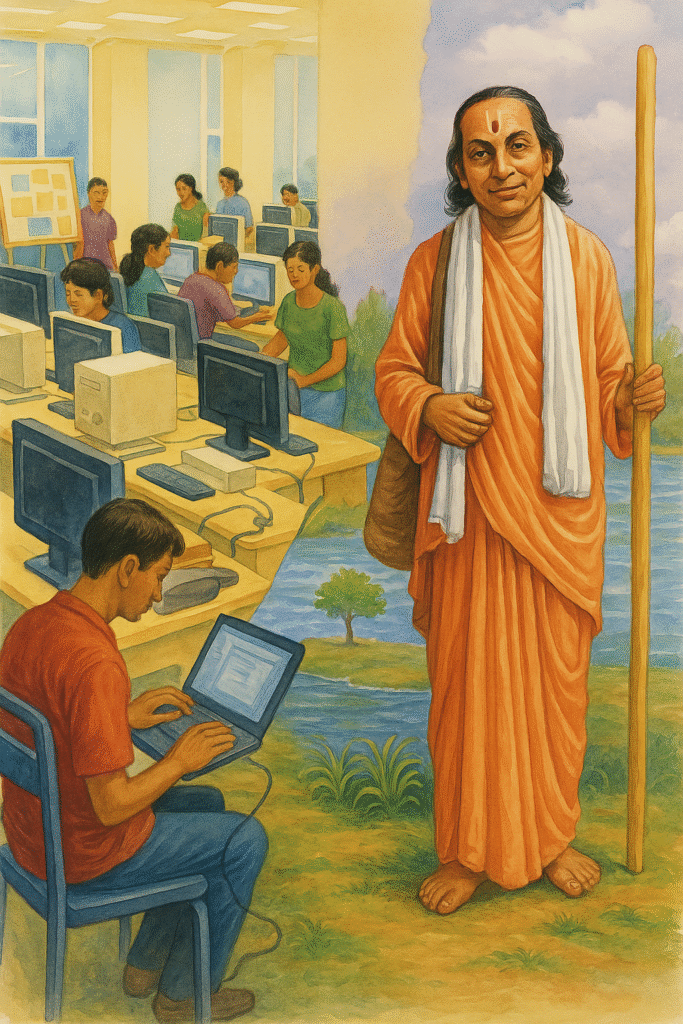

वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं।

विस्तृत भावार्थ

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में कर्म के गूढ़ रहस्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति बाह्य रूप से कर्म कर रहा होता है, फिर भी आंतरिक रूप से निष्क्रिय (अकर्ता) होता है, और जो बाहर से निष्क्रिय दिखता है, लेकिन भीतर से कर्मरत होता है — वही बुद्धिमान और योगयुक्त कहा जाता है।

यह कर्म और अकर्म का द्वैत नहीं, बल्कि एकता का बोध है।

यह श्लोक योगी के उस दृष्टिकोण को उजागर करता है जिसमें वह कर्तापन, फल की अपेक्षा और आसक्ति से परे रहकर कर्म करता है।

इस प्रकार का कर्म “कर्मयोग” कहलाता है, जिसमें व्यक्ति कर्म करता हुआ भी बंधन से मुक्त रहता है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

- इस श्लोक में दो शब्दों — कर्म और अकर्म — को प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त किया गया है।

- श्रीकृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो कर्म के भीतर अ-कर्म और अ-कर्म में कर्म को देखता है।

उदाहरण के लिए:

- एक योगी यज्ञ करता है, सेवा करता है, परंतु उस कार्य में उसका अहंकार नहीं होता। वह केवल ईश्वर की सेवा समझकर करता है — यह है कर्म में अकर्म।

- वहीं कोई व्यक्ति बाहर से मौन, तपस्वी और निष्क्रिय दिखे, लेकिन मन में विकार, अहंकार और आसक्ति हो — यह है अकर्म में कर्म।

सच्चा विवेक यही है कि हम केवल बाह्य गतिविधियों से नहीं, बल्कि भीतर के भाव और चेतना से कर्म को परिभाषित करें।

प्रतीकात्मक अर्थ

| शब्द | प्रतीकात्मक अर्थ |

|---|---|

| कर्म | कर्तव्य, क्रिया, दायित्व |

| अकर्म | निष्काम भाव, निष्क्रियता, अहंभाव का त्याग |

| कर्म में अकर्म | क्रिया करते हुए भी ईश्वरार्पण भाव से कर्तापन का त्याग |

| अकर्म में कर्म | निष्क्रियता के मुखौटे के पीछे अहंकार या इच्छाओं का कार्य |

| युक्तः | योग में स्थित, समभाव वाला |

| बुद्धिमान् | जो वास्तविकता को समझता है, विवेकी है |

| कृत्स्नकर्मकृत् | सभी प्रकार के कर्म करने वाला, परंतु बंधन से रहित |

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- कर्म में आसक्ति छोड़कर कार्य करना ही सच्चा योग है।

- बाह्य कर्म का मूल्य तभी है जब उसका आंतरिक भाव शुद्ध हो।

- जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह वास्तव में कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं।

- जो केवल बैठा है पर भीतर से अहंकार, द्वेष, इर्ष्या में डूबा है — वह निष्क्रिय होते हुए भी बंधन में है।

- ज्ञान के बिना कर्म, और विवेक के बिना निष्क्रियता — दोनों ही अधूरी हैं।

आत्मचिंतन के प्रश्न

- क्या मैं कर्म करते हुए उसका फल ईश्वर को अर्पित करता हूँ?

- क्या मेरे कर्म अहंकार और वासना से प्रेरित हैं या सेवा और कर्तव्य से?

- क्या मैं बाहरी शांति और मौन में भी भीतर अशांति और आकांक्षाओं से भरा हूँ?

- क्या मैं कर्म और अकर्म के इस सूक्ष्म भेद को समझने की कोशिश करता हूँ?

- क्या मैं हर कर्म में योगभाव और आत्मशुद्धि का अभ्यास करता हूँ?

जीवन में उपयोगिता

यह श्लोक आज के व्यस्त जीवन में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

- बहुत से लोग व्यस्त हैं, परन्तु वे कर्म करते हुए मानसिक रूप से थके, निराश और परेशान हैं — क्योंकि वे फल की कामना, तुलना, और अहंकार से ग्रस्त हैं।

- दूसरी ओर कुछ लोग निष्क्रिय हैं, परंतु भीतर से कुढ़ते रहते हैं — उन्हें लगता है कि वे कुछ कर नहीं पा रहे, और यह भी एक बंधन है।

इस श्लोक का संदेश है — कर्म करो, परंतु कर्ता मत बनो।

कर्तापन त्याग दो, और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो — यही कर्म में अकर्म है।

उदाहरण से स्पष्टता

- श्रीराम — राज्य छोड़ते समय सबकुछ त्यागा, परन्तु रघुकुल धर्म के लिए कर्म करते रहे। वे कर्म में भी अकर्म के आदर्श हैं।

- भगवान श्रीकृष्ण — महाभारत में सबसे अधिक कर्मशील, परन्तु कभी भी किसी कर्म का फल अपने लिए नहीं चाहा। पूर्ण योग में स्थित रहकर कर्म किया।

- महात्मा गांधी — पूरे जीवन में सक्रिय, परन्तु हर कर्म का उद्देश्य सेवा और आत्मबल था — उन्होंने कर्म को साधना बना दिया।

निष्कर्ष

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कर्म का गूढ़ रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं:

जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को पहचानता है, वही वास्तविक बुद्धिमान और योगी है।

यह श्लोक हमें सिखाता है:

- बाहरी क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण है — आंतरिक चेतना।

- कर्म से भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अहंकार और आसक्ति से मुक्त होने की आवश्यकता है।

- सच्चा कर्म वही है जो आत्मज्ञान और समर्पण के साथ किया जाए।

ऐसा व्यक्ति ही ‘कृत्स्नकर्मकृत्’ — सभी कर्मों को पूर्णता से करने वाला — बनता है, और जीवन के बंधनों से मुक्त होता है।