मूल श्लोक: 59

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥59॥

शब्दार्थ

- विषयाः — इन्द्रियों के विषय (जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द)

- विनिवर्तन्ते — दूर हो जाते हैं / छूट जाते हैं

- निराहारस्य — उपवास करने वाले या इन्द्रियों को विषयों से वंचित करने वाले

- देहिनः — शरीरधारी जीव के

- रसवर्जम् — स्वाद या आसक्ति को छोड़कर

- रसः अपि — विषयों की सूक्ष्म तृष्णा भी

- अस्य — इस जीव की

- परम् दृष्ट्वा — परम तत्व को देखने के बाद

- निवर्तते — निवृत्त हो जाती है / समाप्त हो जाती है

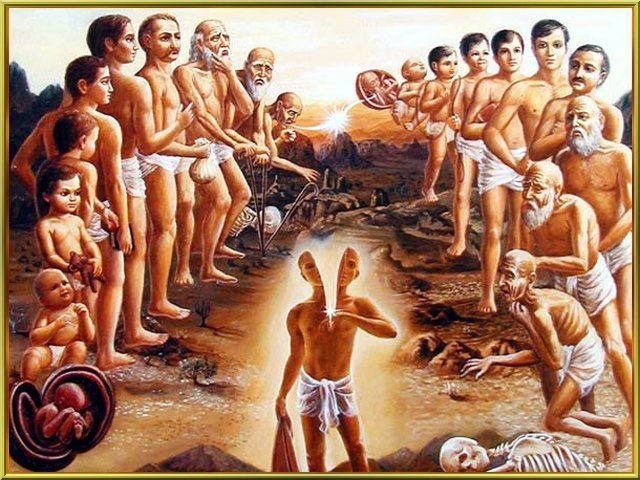

यद्यपि देहधारी जीव इन्द्रियों के विषयों से अपने को कितना दूर रखे लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं, उनकी लालसाएँ समाप्त हो जाती हैं।

विस्तृत भावार्थ

भगवद्गीता का यह श्लोक अध्यात्म के अत्यंत गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को प्रकट करता है।

- जब कोई साधक विषयों (इन्द्रिय सुखों) का त्याग करता है —

जैसे संयम, उपवास, ब्रह्मचर्य या व्रत के द्वारा —

तब वह उन्हें बाहरी रूप से तो रोक सकता है,

लेकिन उनके प्रति भीतरी रस (स्वाद या आकर्षण) फिर भी मन में बना रह सकता है। - यह सूक्ष्म रस —

इच्छा, स्मृति, कल्पना या वासना के रूप में

भीतर जीवित रहता है।

परंतु जब साधक ‘परम् दृष्ट्वा’ — परम सत्य, आत्मा या ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है,

तब यह आंतरिक रस भी पूर्णतः नष्ट हो जाता है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

‘निराहारस्य देहिनः’ — विषयों से व्रत या संयम का अभ्यास

यहाँ “निराहार” शब्द केवल भोजन के त्याग का संकेत नहीं देता,

बल्कि सभी इन्द्रिय विषयों से दूरी बनाए रखने का प्रतीक है —

जैसे:

- मौन रहना (शब्द का संयम)

- उपवास करना (रस का संयम)

- ब्रह्मचर्य (स्पर्श का संयम)

- नेत्र-नियंत्रण (रूप का संयम)

लेकिन यह त्याग केवल बाहरी होता है।

‘रसवर्जं’ — भीतरी वासना और आसक्ति

हालाँकि इन्द्रियाँ विषयों में संलग्न नहीं हैं,

फिर भी मन के भीतर उनके प्रति रस —

“वांछा, स्मृति, कल्पना” के रूप में — बचा रह जाता है।

यह रस ही असली बंधन है।

‘परं दृष्ट्वा निवर्तते’ — परम तत्व का अनुभव ही समाधान है

केवल तभी यह रस मिटता है जब:

- साधक को आत्मा का साक्षात्कार होता है,

- या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है,

- तब उसे इस संसार के सारे विषय तुच्छ लगने लगते हैं।

जैसे एक बालक जब मिट्टी के खिलौनों से खेलता है,

तो सोने को देखकर वह खिलौनों की ओर आकर्षित नहीं होता।

उसी प्रकार आत्मा को जानने के बाद

सभी विषय असार प्रतीत होते हैं,

और उनसे उत्पन्न रस भी स्वतः समाप्त हो जाता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण

इस श्लोक में श्रीकृष्ण “संयम बनाम साक्षात्कार” का गहरा अंतर स्पष्ट करते हैं।

- संयम — विषयों से अस्थायी दूरी देता है,

- साक्षात्कार (ज्ञान) — विषयों से स्थायी मुक्ति देता है।

इसका अर्थ है कि केवल त्याग या दबाव से

मन का वास्तविक परिवर्तन नहीं होता।

केवल परम ज्ञान ही इच्छाओं की जड़ को काट सकता है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- विषया — इन्द्रिय सुख और संसारिक भोग

- रस — आकर्षण, इच्छा या मोह

- परम् दृष्ट्वा — आत्म-साक्षात्कार या ब्रह्मदर्शन

- निवर्तते — आत्मिक मुक्ति

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- केवल इन्द्रियों को दबा देने से मोक्ष नहीं मिलता।

- जब तक मन में रस (आसक्ति) है, तब तक विषयों का आकर्षण बना रहेगा।

- आत्मज्ञान ही मन के संशय, वासना और मोह को समाप्त करता है।

- असली त्याग तभी होता है जब कोई आत्मा परम आनंद को अनुभव कर ले।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं केवल बाहरी नियंत्रण कर रहा हूँ या भीतर की वासना को भी पहचान रहा हूँ?

क्या मैं विषयों से दूर रहकर भी मन में उनकी स्मृति से बंधा हूँ?

क्या मेरे भीतर परम के अनुभव की लालसा है?

क्या मैं संयम को साध्य मानता हूँ या आत्मसाक्षात्कार को?

निष्कर्ष

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में हमें बताते हैं कि

वास्तविक वैराग्य केवल बाहरी विषय त्याग में नहीं,

बल्कि भीतरी रस की निवृत्ति में है।

और वह भी तभी संभव है जब साधक:

- आत्मज्ञान प्राप्त करता है,

- और परम तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव करता है।

तब वह संसार के सभी विषयों को

एक तुच्छ छाया के रूप में देखता है,

और मन स्थिर, शांत और पूर्ण हो जाता है।

यही स्थितप्रज्ञ की दिशा है, यही मोक्ष का मार्ग है।