मूल श्लोक: 1

अर्जुन उवाच।

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन।

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥1॥

शब्दार्थ

- अर्जुन उवाच — अर्जुन ने कहा

- ज्यायसी — श्रेष्ठ, ऊँची

- चेत् — यदि

- कर्मणः — कर्म की अपेक्षा

- ते — आपकी

- मता — मानी गई है, माने

- बुद्धिः — बुद्धियोग, ज्ञानमार्ग

- जनार्दन — हे जनों के कष्टों को हरने वाले (श्रीकृष्ण)

- तत् किम् — तो क्यों

- कर्मणि — कर्म में

- घोरे — भीषण, भयानक (युद्ध जैसे)

- मां — मुझे

- नियोजयसि — नियुक्त करते हो, लगाते हो

- केशव — हे केशव (श्रीकृष्ण का एक नाम)

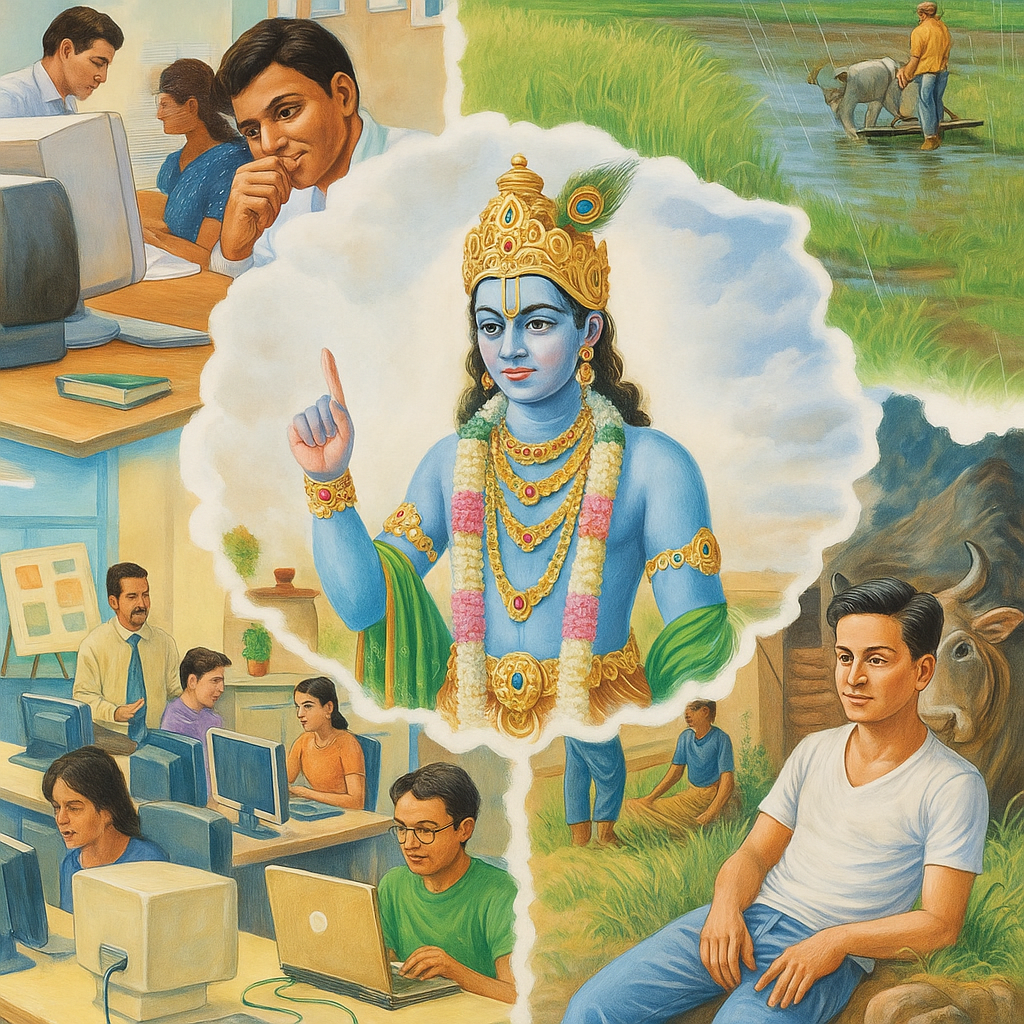

अर्जुन ने कहा! हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं?

विस्तृत भावार्थ

यह श्लोक अर्जुन की भीतरी उलझन और दार्शनिक जिज्ञासा को प्रकट करता है। श्रीकृष्ण ने पिछले अध्यायों में ज्ञान और बुद्धियोग की प्रशंसा की थी, जिसमें फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करने की बात कही गई थी। अर्जुन अब भ्रमित है — यदि ज्ञान और बुद्धि से ही मोक्ष मिलता है, तो युद्ध जैसे कठोर कर्म की क्या आवश्यकता है?

यहाँ अर्जुन प्रश्न करता है:

“यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस ‘घोर कर्म’ (युद्ध) में क्यों लगा रहे हैं?”

वह इसे विरोधाभास के रूप में देखता है। उसका मन कह रहा है — “यदि बुद्धि श्रेष्ठ है, तो ध्यान और वैराग्य ही मार्ग होना चाहिए, फिर हिंसा से युक्त युद्ध क्यों?”

यह श्लोक उस मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है जो आत्मोन्नति चाहने वाले प्रत्येक साधक के मन में आता है — ज्ञान बनाम कर्म का संघर्ष।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

यह श्लोक उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ साधक (यहाँ अर्जुन) आध्यात्मिक ज्ञान सुनता है, पर उसे जीवन में लागू करने में कठिनाई महसूस करता है।

यह प्रश्न भी मन में आता है:

“क्या मैं केवल ज्ञान से ही मुक्ति पा सकता हूँ या मुझे कर्म भी करना होगा?”

श्रीकृष्ण के उत्तर (आगे के श्लोकों में) से स्पष्ट होगा कि निष्काम कर्म ही वह सेतु है जो ज्ञान और मुक्ति के बीच पुल बनाता है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- कर्मणि घोरे — यह केवल युद्ध नहीं, जीवन की सारी जिम्मेदारियाँ, जिनमें व्यक्ति को भाग लेना पड़ता है।

- बुद्धिर्ज्यायसी — केवल ध्यान, वैराग्य या सन्यास की कल्पना

- नियोजयसि — जीवन में कर्म करने की बाध्यता

यहाँ अर्जुन प्रत्येक साधक की तरह अनुभव करता है — “मैं तो ज्ञान चाहता हूँ, फिर कर्म क्यों?”

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- केवल ज्ञान की महिमा सुनकर कर्म से भागना उचित नहीं।

- ज्ञान और कर्म एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं।

- ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब वह निष्काम कर्म के रूप में प्रकट हो।

- आध्यात्मिक जीवन में प्रश्न उठाना गलत नहीं — वह मार्ग स्पष्ट करता है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं भी आध्यात्मिक ज्ञान को केवल सुनकर कर्म से भागना चाहता हूँ?

क्या मैं अपने कर्तव्यों से केवल इसलिए दूर हो रहा हूँ क्योंकि वे कठिन हैं?

क्या मैं जीवन को ‘कर्म से पलायन’ के रूप में देख रहा हूँ या ‘कर्म में योग’ के रूप में?

क्या मैं यह समझ पा रहा हूँ कि कर्म और ज्ञान एक ही मार्ग के दो पहलू हैं?

निष्कर्ष

यह श्लोक गीता के अध्यात्मिक मार्ग की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है — जहाँ साधक (अर्जुन) अपने भीतर के संदेहों को प्रकट करता है। यह संवाद एक गहन तर्क और दर्शन की नींव रखता है जो आगे के श्लोकों में विस्तृत होगा।

अर्जुन का यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है — यह हर उस व्यक्ति का है जो ज्ञान चाहता है लेकिन कर्म से घबराता है।

श्रीकृष्ण इस प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि ज्ञान और कर्म दोनों साथ-साथ चलने चाहिए।

सच्चा त्याग, कर्म के त्याग में नहीं, कर्म के फल की आसक्ति के त्याग में है।

इस श्लोक के माध्यम से हम आत्मा के लिए उचित मार्ग की खोज की दिशा में पहला कदम रखते हैं।