मूल श्लोक: 18

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥

शब्दार्थ

- न एव — न ही

- तस्य — उस ज्ञानी पुरुष के लिए

- कृतेन — किए गए कर्म से

- अर्थः — प्रयोजन / उद्देश्य / लाभ

- न अकृतेन — और न ही कर्म न करने से

- इह — इस संसार में

- कश्चन — कोई भी

- न च — और नहीं

- अस्य — उस (ज्ञानी पुरुष) का

- सर्वभूतेषु — सभी प्राणियों में

- कश्चित् — कोई भी

- अर्थ-व्यपाश्रयः — किसी लाभ या उद्देश्य के लिए आश्रितता

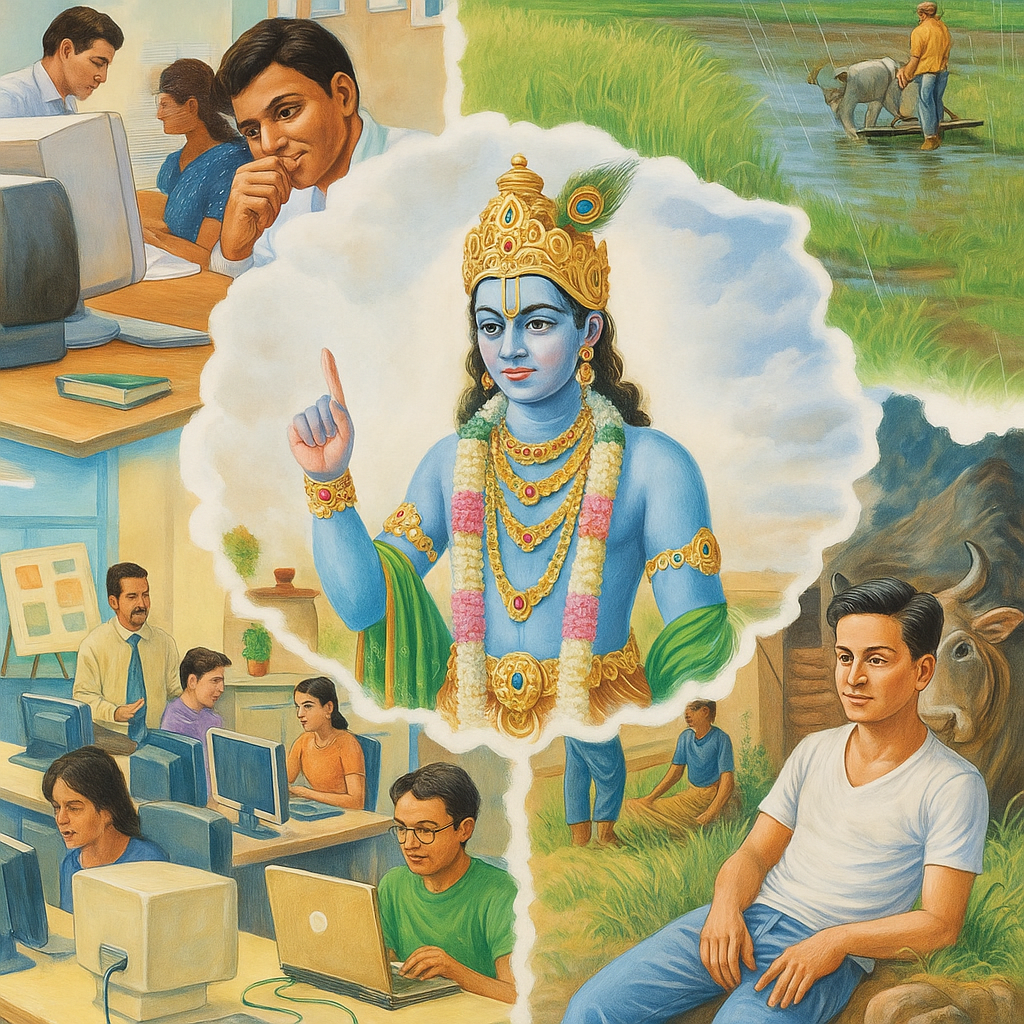

ऐसी मुक्त आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है।

विस्तृत भावार्थ

यह श्लोक एक आत्मज्ञानी, मुक्त पुरुष की स्थिति को दर्शाता है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि:

- जो व्यक्ति आत्मस्वरूप को जान चुका है, उसकी चेतना “कर्ता” और “भोक्ता” से परे हो जाती है।

- ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कर्म करना कोई बंधन है और न ही कर्म न करना कोई हानि।

क्योंकि उसकी पहचान आत्मा से हो चुकी होती है — जो न जन्म लेती है, न मरती है, न कर्म करती है, न फल भोगती है।

वह केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा के।

“न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः” — इसका गहरा अर्थ यह है कि आत्मज्ञानी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता।

वह पूर्ण, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर होता है। उसका जीवन सेवा और समर्पण बन जाता है, न कि स्वार्थ या आश्रय पर आधारित।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

इस श्लोक में भगवद्गीता कर्तव्य और निष्काम कर्म के माध्यम से पूर्ण आत्मनिर्भरता का आदर्श प्रस्तुत करती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति:

- कर्म करता है, लेकिन वह कर्म का भोक्ता नहीं होता।

- उसके कर्मों में स्वार्थ नहीं, बल्कि लोकहित होता है।

- वह किसी से कुछ नहीं चाहता — न सम्मान, न धन, न प्रशंसा।

- वह भीतर से इतना परिपूर्ण होता है कि संसार की कोई वस्तु उसे बांध नहीं सकती।

यहाँ श्रीकृष्ण यह नहीं कह रहे कि कर्म करना व्यर्थ है — बल्कि यह कह रहे हैं कि जब आत्मा का बोध हो जाए, तब कर्म केवल सेवा और सहज धर्म बन जाता है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- कृतेनार्थः — कर्म करके कुछ पाने की भावना

- अकृतेनेह कश्चन — कर्म न करने से कुछ खोने का डर

- सर्वभूतेषु अर्थव्यपाश्रयः — दूसरों पर निर्भरता, अपेक्षा या स्वार्थ

- ज्ञानी पुरुष — वह जो आत्मा के स्वरूप को जानकर स्थिरचित्त हो गया है

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- सच्चा ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्र और संतुष्ट बना देता है।

- बाहरी कर्म तब केवल कर्तव्य रह जाता है, न कि बंधन।

- आत्मज्ञानी किसी भी बाहरी साधन या व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करता।

- आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मेरे कर्म किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं, या कर्तव्यभाव से?

क्या मैं दूसरों पर अपने लाभ के लिए निर्भर हूँ?

क्या मेरे कर्मों का मूल आत्मबोध से है, या सामाजिक अपेक्षाओं से?

क्या मैं भीतर से स्वतंत्र और संतुष्ट हूँ?

निष्कर्ष

इस श्लोक में श्रीकृष्ण कर्मयोग और आत्मज्ञान की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं।

जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, वह न तो कर्म के फल की इच्छा करता है और न ही किसी पर निर्भर रहता है।

उसका जीवन निष्काम, निःस्वार्थ और पूर्णता से परिपूर्ण होता है।

वह संसार में रहता है, कर्म करता है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता — यही है ज्ञानी की परिपक्व स्थिति, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं — केवल शांति और सेवा।