मूल श्लोक: 57

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥57॥

शब्दार्थ

- यः — जो

- सर्वत्र — सभी जगह / प्रत्येक स्थिति में

- अनभिस्नेहः — आसक्तिहीन / मोह-रहित

- तत्-तत् — जो-जो / जो कुछ भी

- प्राप्य — प्राप्त कर लेने पर

- शुभ-अशुभम् — शुभ (अच्छा) या अशुभ (बुरा)

- न अभिनन्दति — न हर्षित होता है / न प्रसन्न होता है

- न द्वेष्टि — न द्वेष करता है / न अप्रसन्न होता है

- तस्य — उसकी

- प्रज्ञा — बुद्धि / चेतना

- प्रतिष्ठिता — स्थिर / जमी हुई है

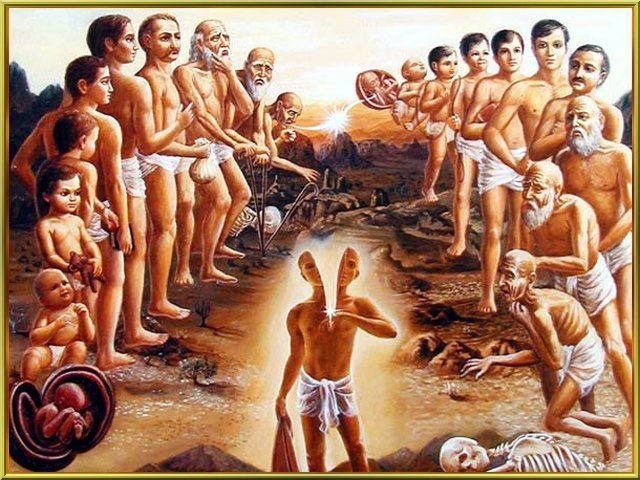

जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही विपत्ति से भयभीत होता है वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है।

विस्तृत भावार्थ

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ‘स्थितप्रज्ञ’ व्यक्ति की अगली विशेषता बताते हैं:

राग-द्वेष से मुक्त स्थिरता।

ऐसा व्यक्ति:

- हर परिस्थिति में समान रहता है,

- अच्छे या बुरे फल आने पर हर्ष या शोक नहीं करता,

- और किसी भी वस्तु या परिणाम से भीतर से बँधता नहीं।

यह बुद्धि की वह अवस्था है जहाँ मन न तो किसी विषय से आकर्षित होता है, न किसी से घृणा करता है।

वह केवल साक्षी होता है — जागरूक, सजग, और संतुलित।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

‘अनभिस्नेहः’ — पूर्ण निरासक्ति

यहाँ “अनभिस्नेहः” केवल त्याग का संकेत नहीं देता,

बल्कि उस आत्मिक स्वतंत्रता को दर्शाता है

जहाँ व्यक्ति को किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से

कोई विशेष मोह या बंधन नहीं होता।

‘शुभाशुभम् प्राप्य’ — जीवन की द्वैत स्थितियाँ

जीवन में दोनों प्रकार की स्थितियाँ आती हैं:

- शुभ: जैसे सफलता, प्रशंसा, धन, सुविधा

- अशुभ: जैसे विफलता, आलोचना, हानि, रोग

स्थितप्रज्ञ व्यक्ति दोनों को समान भाव से देखता है।

न तो सफलता में उन्मत्त होता है,

न ही विफलता में टूटता है।

‘न अभिनन्दति, न द्वेष्टि’ — भावनात्मक संतुलन

- वह प्रसन्नता में संलग्न नहीं होता — क्योंकि वह जानता है कि यह भी क्षणिक है।

- वह दुःख में घृणा या विद्रोह नहीं करता — क्योंकि वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा।

यह समत्व ही उसकी आध्यात्मिक स्थिरता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण

यह श्लोक हमें “द्वैत से परे” जाने का संदेश देता है।

- जहाँ न ‘यह अच्छा है’ का लोभ है,

- न ‘यह बुरा है’ की निंदा।

स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हर अनुभव को एक योग का साधन मानता है।

वह बाहरी जगत के साथ संपर्क में रहते हुए भी

भीतर से अनासक्त और स्वतंत्र रहता है।

यह अवस्था —

- न तो संवेदनहीनता है,

- न ही पलायनवाद,

बल्कि पूर्ण चेतन समाधि की स्थिति है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- शुभ-अशुभ — जीवन के उतार-चढ़ाव, सुख-दुःख

- अनभिस्नेह — मन की स्वतंत्रता

- न अभिनन्दति — परिणाम से अहंकार नहीं

- न द्वेष्टि — विफलता में घृणा नहीं

- प्रज्ञा प्रतिष्ठिता — आत्मा में स्थित, अडोल बुद्धि

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- सच्चा योगी वही है जो फल की स्थिति से ऊपर उठ गया हो।

- जीवन में सुख-दुःख दोनों आएँगे, लेकिन प्रतिक्रिया स्वतंत्रता से होनी चाहिए, आदत से नहीं।

- मनुष्य को भीतर से इतना स्थिर बनाना चाहिए कि कोई भी बाहरी स्थिति उसे झुका न सके।

- असली शक्ति — स्थिति को बदलना नहीं, स्थिति में शांत रहना है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं शुभ-अशुभ परिस्थितियों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता हूँ?

क्या मैं सुख में बह जाता हूँ और दुःख में टूट जाता हूँ?

क्या मेरी प्रतिक्रियाएँ परिस्थितियों द्वारा संचालित हैं या आत्म-स्थित हैं?

क्या मैं भीतर से स्वतंत्र हूँ, या बाहरी परिस्थितियों का गुलाम हूँ?

क्या मैं अपनी प्रज्ञा को जीवन की हर स्थिति में स्थिर रख सकता हूँ?

निष्कर्ष

इस श्लोक में श्रीकृष्ण स्थितप्रज्ञता का एक अत्यंत गहरा लक्षण बताते हैं:

भावनात्मक समता और निर्लिप्तता।

जो व्यक्ति:

- किसी स्थिति से विशेष रूप से जुड़ता नहीं,

- सफलता में हर्षित नहीं होता,

- विफलता में द्वेष नहीं करता,

- और आत्मा की दृष्टि से जगत को देखता है —

उसी की बुद्धि स्थिर, प्रज्ञा प्रतिष्ठित और आत्मा मुक्त होती है।

यही स्थिति है जीवन में परम संतुलन की —

जहाँ कोई भी सुख दुःख की लहर आत्मा को डिगा नहीं सकती।

यही योग, यही गीता की आत्मा है।