मूल श्लोक: 19

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः॥

शब्दार्थ

- तस्मात् — इसलिए

- असक्तः — आसक्ति रहित होकर

- सततम् — निरंतर

- कार्यं कर्म — कर्तव्य रूप कर्म

- समाचर — अच्छी तरह करो / संपन्न करो

- असक्तः — आसक्ति रहित

- हि — निश्चय ही

- आचरन् — करते हुए

- कर्म — कार्य / कर्म

- परम — परम लक्ष्य, मोक्ष

- आप्नोति — प्राप्त करता है

- पुरुषः — मनुष्य

अतः आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को फल की आसक्ति के बिना करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है।

विस्तृत भावार्थ

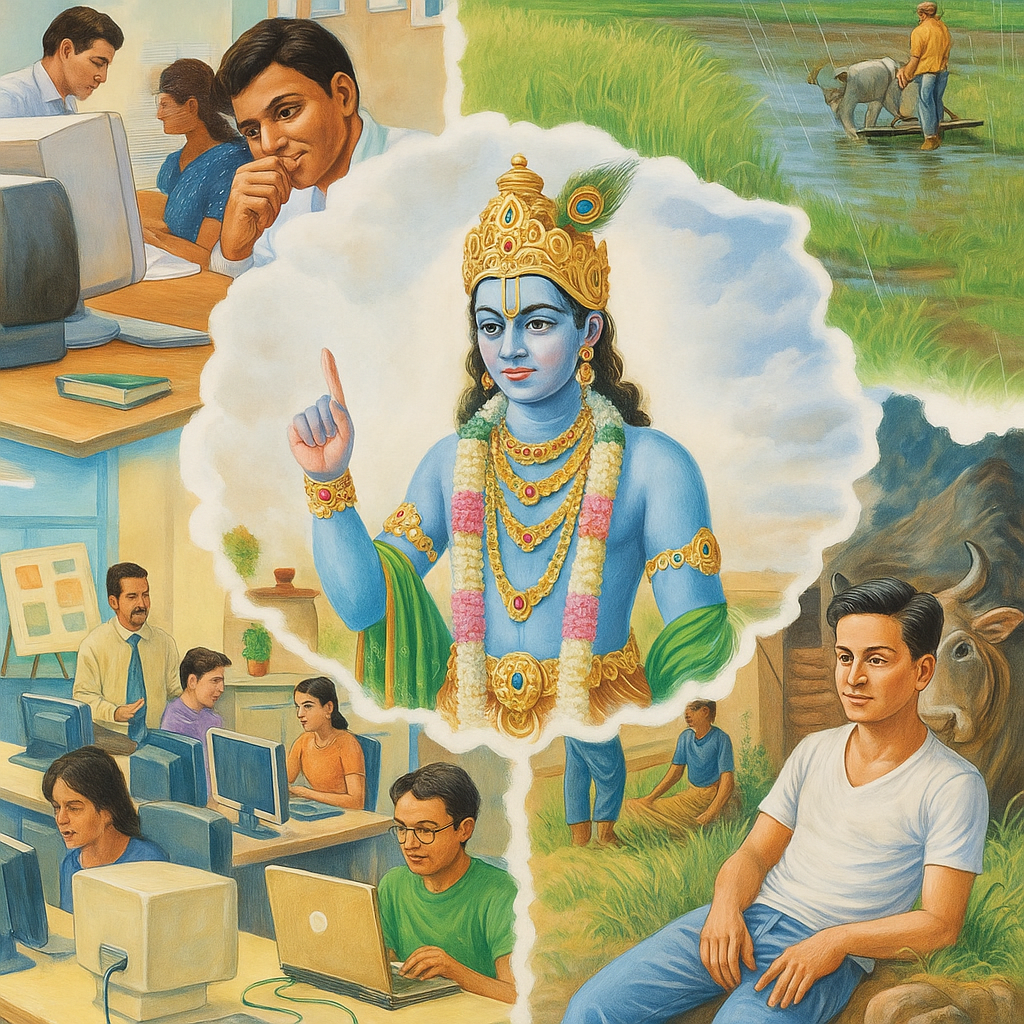

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में निष्काम कर्मयोग का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, अपितु निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए — परन्तु बिना किसी फल की इच्छा के।

कर्म से पलायन कोई समाधान नहीं है, बल्कि समाधान है — आसक्ति का त्याग और समत्व भाव। जब मनुष्य कर्म को ईश्वरार्पण की भावना से करता है, तब वह स्वयं को कर्म के बंधनों से मुक्त कर लेता है।

इस श्लोक में दो बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं:

- सततं — निरंतर कर्म करें, क्योंकि जीवन में स्थिरता कर्म के बिना संभव नहीं है।

- असक्तः — फल की आशा या मोह से रहित होकर करें, तभी कर्म योग का सच्चा रूप संभव है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

गीता का यह सिद्धांत “निष्काम कर्मयोग” वेदांत के व्यावहारिक रूप को दर्शाता है। जीवन में कर्म तो आवश्यक हैं, किंतु उनका उद्देश्य केवल भौतिक फल नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति कर्तव्य को ही पूजा मानकर करता है, तब वह स्वयं में स्थिर होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है।

इस श्लोक में श्रीकृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म से नहीं, अपितु आसक्ति से बंधन उत्पन्न होता है। यदि वही कर्म निष्काम भाव से किया जाए, तो वह साधना बन जाता है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- कर्म — जीवन के कर्तव्य, धर्म, सेवा

- असक्त — मोह, अहंकार, और फल की लालसा से मुक्त

- परम — मोक्ष, ब्रह्म की प्राप्ति

- समाचर — पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना

यह संकेत करता है कि गीता का कर्मयोग मार्ग गृहस्थ, तपस्वी, और हर साधक के लिए समान रूप से उपयोगी है।

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- कर्म से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे दिव्य दृष्टिकोण से करना चाहिए।

- जब हम फल की इच्छा से रहित होकर कार्य करते हैं, तब ही आत्मा की शुद्धि संभव होती है।

- निष्काम कर्म न केवल आत्मिक उन्नति देता है, बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी होता है।

- कर्म को ही योग बना देना — यही गीता का रहस्य है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं कर्म को केवल फल के लिए करता हूँ या कर्तव्य भाव से?

क्या मैं अपने कर्तव्यों को समर्पण और श्रद्धा के साथ करता हूँ?

क्या मैं कर्म करते समय उसमें आसक्ति का अनुभव करता हूँ?

क्या मेरा कर्म मुझे बंधन में डाल रहा है या मोक्ष की ओर ले जा रहा है?

क्या मैं “निष्काम कर्मयोग” को जीवन में लागू करने का प्रयास कर रहा हूँ?

निष्कर्ष

यह श्लोक भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत का केंद्रीय सूत्र है। श्रीकृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, परंतु आसक्ति से नहीं — सेवा भाव से। जब हम समता, निरहंकार और ईश्वरार्पण के साथ कर्म करते हैं, तभी वह मोक्ष का साधन बनता है।

इसलिए गीता का साधक कर्म से नहीं डरता — वह कर्म को आराधना बनाकर आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होता है।

“कर्म करो, पर बंधो नहीं —

न आसक्ति हो, न ममता की रेखा।

कर्तव्य ही बने तुम्हारा पूजा-पथ,

यही गीता की अमर लेखा।”