मूल श्लोक: 25

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्॥

शब्दार्थ

- सक्ताः — आसक्त, संलग्न

- कर्मणि — कर्म में

- अविद्वांसः — अज्ञानीजन, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है

- यथा — जैसे

- कुर्वन्ति — करते हैं

- भारत — हे भरतवंशी (अर्जुन)

- कुर्यात् — करना चाहिए

- विद्वान् — ज्ञानीजन

- तथा — वैसे ही

- असक्तः — आसक्ति रहित होकर

- चिकीर्षुः — इच्छुक हो (करने को)

- लोकसंग्रहम् — लोक का कल्याण, समाज का संतुलन

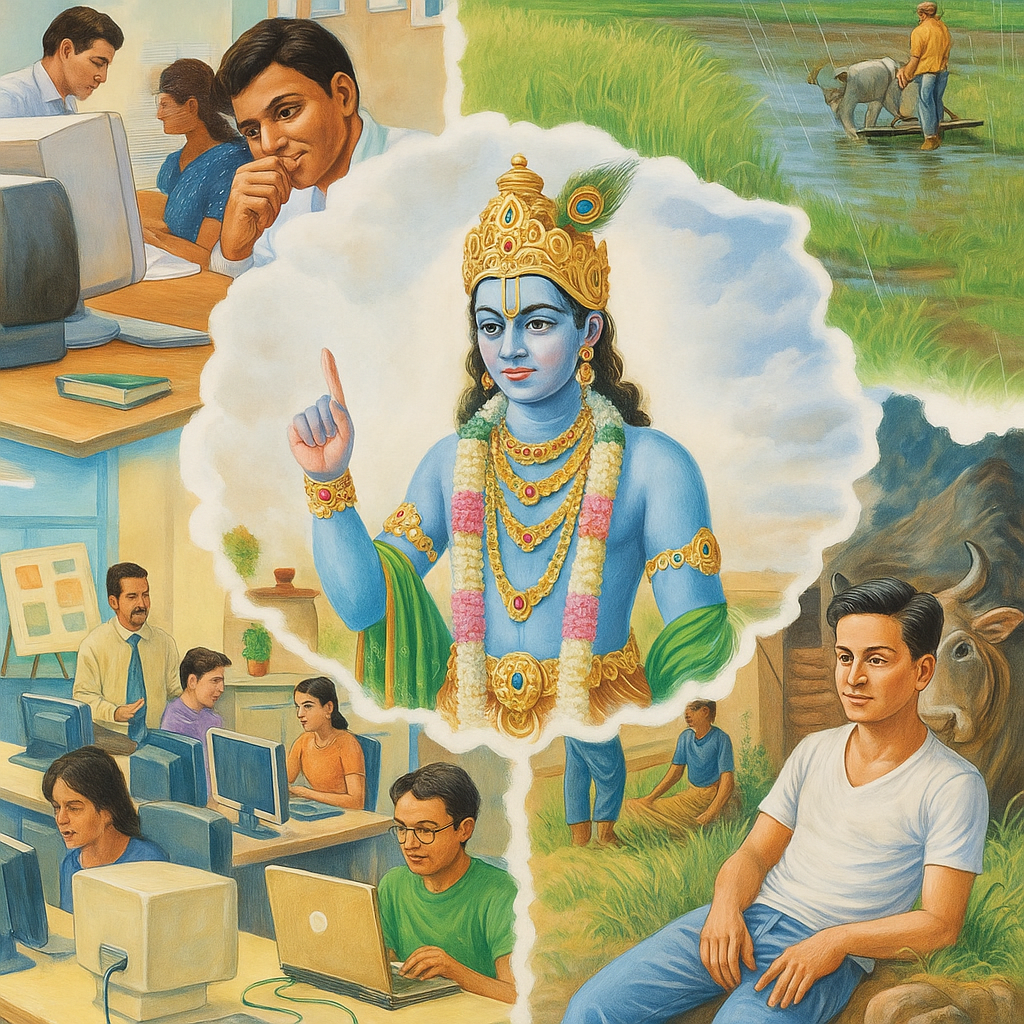

हे भरतवंशी! जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए।

विस्तृत भावार्थ

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञानीजन को भी सामान्य लोगों के समान कर्म करना चाहिए, लेकिन अंतर यह हो कि वे कर्मफल की इच्छा से नहीं, बल्कि लोक कल्याण की भावना से कर्म करें।

अज्ञानी जन संसार में कर्म करते हैं क्योंकि वे शरीर, परिवार, पद, धन आदि में आसक्त होते हैं। वे सोचते हैं कि कर्म उन्हें सुख देगा। वहीं ज्ञानीजन यह जानते हैं कि आत्मा अकर्त्ता है, और वह परमात्मा से जुड़ी है। फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि समाज में असंतुलन न फैले, और सामान्य जन उनके आचरण से प्रेरित होकर सही मार्ग पर चलें।

यह श्लोक ‘निष्काम कर्म’ के सिद्धांत को सामाजिक ज़िम्मेदारी से जोड़ता है। ज्ञानी अपने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि लोक-कल्याण हेतु कर्म करते हैं।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

यह श्लोक कर्मयोग के एक अत्यंत सूक्ष्म आयाम को प्रकट करता है — समाज के लिए कर्म। जहाँ एक ओर अज्ञानी कर्म करते हैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए, वहीं एक सच्चा योगी या ज्ञानी कर्म करता है — समाज में धर्म और संतुलन को बनाए रखने के लिए।

“लोकसंग्रह” — इसका अर्थ है लोक को जोड़ना, समाज को स्थिर रखना, मानवता को दिशा देना। श्रीकृष्ण बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति कर्म से विमुख हो जाए, तो वह सामान्य जन के लिए भ्रम उत्पन्न कर सकता है। इसलिए, ज्ञान के साथ-साथ व्यवहार में आदर्श का पालन आवश्यक है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- अविद्वांसः — माया में फँसे हुए जीव

- सक्ताः कर्मणि — अपने कर्मों में ही लिप्त, फल की इच्छा वाले

- विद्वान् — जो आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं

- असक्तः — जिनका मन कर्म में नहीं, केवल कर्तव्य में स्थिर है

- चिकीर्षुः लोकसंग्रहम् — समाज की रक्षा और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा

यह श्लोक हमें यह भी दिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान या त्याग नहीं है — यह समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का भी नाम है।

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- ज्ञान के बाद भी कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए।

- ज्ञानी को अपने कर्मों द्वारा समाज को दिशा देनी चाहिए।

- केवल उपदेश नहीं, आचरण ही समाज को प्रभावित करता है।

- निष्काम कर्म, जब लोकसंग्रह के उद्देश्य से होता है, तब वह और भी ऊँचा रूप लेता है।

- किसी भी ज्ञानी या योगी की सामाजिक जिम्मेदारी उससे कहीं अधिक होती है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं केवल अपने मोक्ष की चिंता करता हूँ या समाज के हित की भी?

क्या मैं अपने ज्ञान को व्यवहार में लाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता हूँ?

क्या मेरे कर्म दूसरों को सत्य के मार्ग पर लाते हैं या भ्रमित करते हैं?

क्या मैं निष्काम भाव से कर्म करता हूँ, या आसक्ति के वश में हूँ?

क्या मैं “लोकसंग्रह” को अपने जीवन का उद्देश्य मानता हूँ?

निष्कर्ष

भगवद्गीता का यह श्लोक एक दिव्य जीवन के लिए मार्गदर्शन है — केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता और स्थिरता भी एक ज्ञानी की ज़िम्मेदारी है।

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि जैसे अज्ञानी कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी को भी करना चाहिए — परंतु भिन्नता यह हो कि ज्ञानी “निष्काम भाव” और “लोकसंग्रह” के उद्देश्य से कर्म करे।

यह श्लोक यह भी सिखाता है कि आत्मज्ञान केवल निजी अनुभव तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक सच्चे ज्ञानी को अपने जीवन से समाज को शिक्षित करना चाहिए। तभी वह समाज का आदर्श बनता है और धर्म की रक्षा करता है।