मूल श्लोक: 4

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥

शब्दार्थ

- न — नहीं

- कर्मणाम् — कर्मों का

- अनारम्भात् — आरंभ न करने से, त्यागने से

- नैष्कर्म्यम् — अकर्म भाव, कर्म से परे की स्थिति, निष्क्रियता

- पुरुषः — मनुष्य

- अश्नुते — प्राप्त करता है

- न च — और नहीं

- संन्यसनात् एव — केवल संन्यास लेने से ही

- सिद्धिम् — सिद्धि, पूर्णता, मोक्ष

- समधिगच्छति — प्राप्त करता है

न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमर्फल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है।

विस्तृत भावार्थ

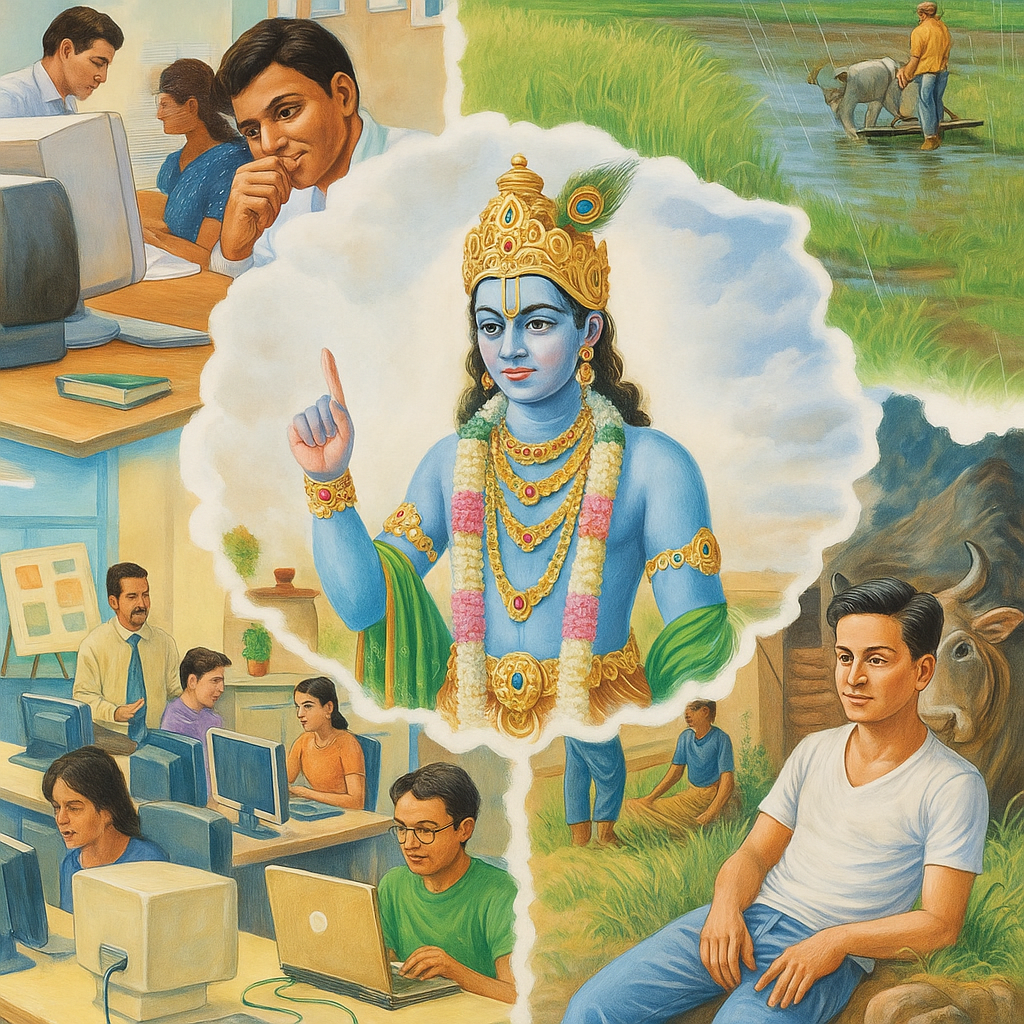

इस श्लोक में श्रीकृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म को त्यागना या केवल बाह्य रूप से संन्यास धारण करना किसी को भी आत्मिक पूर्णता नहीं दिला सकता।

कई लोग यह सोचते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसारिक कर्मों को त्याग देना चाहिए — वे कर्म नहीं करते, तप या ध्यान का दिखावा करते हैं, या संन्यास का वस्त्र धारण कर लेते हैं। श्रीकृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के बाह्य दिखावे या कर्म से पलायन से नैष्कर्म्य — अर्थात कर्मफल में आसक्ति से मुक्त स्थिति — प्राप्त नहीं होती।

सच्चा त्याग कर्म के त्याग में नहीं, बल्कि कर्म की भावना (फल की अपेक्षा) के त्याग में है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

श्रीकृष्ण कर्मयोग का मूल सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। वे कहते हैं:

- निष्क्रियता को साधना मत समझो।

- संन्यास केवल वस्त्र या बाह्य रूप नहीं है।

- सिद्धि उसी को प्राप्त होती है जो कर्म करता है, परंतु निष्काम भाव से।

“नैष्कर्म्य” शब्द का अर्थ केवल कर्म-त्याग नहीं है, यह कर्म में रहते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाना है। यह आत्मज्ञान की उच्च स्थिति है — जहाँ व्यक्ति कर्ता भाव से ऊपर उठ चुका होता है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- अनारम्भ — कर्मों से पलायन

- नैष्कर्म्य — कर्म से मुक्त भाव (आसक्ति का अभाव)

- संन्यास — बाह्य संन्यास, प्रतीकात्मक त्याग

- सिद्धि — आत्मसाक्षात्कार, मोक्ष की अवस्था

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- कर्मों से भागना आत्मविकास नहीं है।

- केवल वस्त्र बदल लेने से या उपाधियाँ प्राप्त कर लेने से मुक्ति नहीं मिलती।

- कर्म करते हुए ही विवेक और त्याग का अभ्यास करना चाहिए।

- त्याग का अर्थ है मन में कर्मफल की आकांक्षा को त्यागना।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं कर्मों से भाग रहा हूँ या उनके भीतर आत्मा की खोज कर रहा हूँ?

क्या मैं कर्म के माध्यम से आत्म-विकास कर रहा हूँ या केवल मोक्ष का स्वप्न देख रहा हूँ?

क्या मेरा संन्यास केवल बाहरी है या आंतरिक भी?

क्या मैं कर्म करते समय फल की अपेक्षा छोड़ पाता हूँ?

क्या मेरा जीवन कर्मयोग की ओर उन्मुख है?

निष्कर्ष

श्रीकृष्ण इस श्लोक में यह अत्यंत स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष या आत्मिक सिद्धि केवल कर्म न करने या बाह्य संन्यास धारण करने से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए चाहिए:

- बुद्धियुक्त कर्म

- फल की आसक्ति का त्याग

- आंतरिक संन्यास (मन की शुद्धता)

- कर्तव्य की भावना से कर्म

कर्म से पलायन नहीं, बल्कि कर्म में आत्मा का अनुभव ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है।

इसलिए, न तो निष्क्रियता अपनाओ और न ही केवल संन्यास का मुखौटा पहनो — अपने भीतर त्याग लाओ, और कर्म को योग बनाओ।