मूल श्लोक: 19

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥

शब्दार्थ

- यस्य — जिसके

- सर्वे समारम्भाः — सभी प्रारंभ (कर्म, कार्य आरंभ)

- काम-सङ्कल्प-वर्जिताः — इच्छाओं और संकल्पों से रहित

- ज्ञान-अग्नि-दग्ध-कर्माणं — जिसकी समस्त कर्माएं ज्ञानरूपी अग्नि से जली हुई हैं

- तम् — उस व्यक्ति को

- आहुः — कहा जाता है

- पण्डितम् — ज्ञानी, तत्वदर्शी

- बुधाः — बुद्धिमान लोग

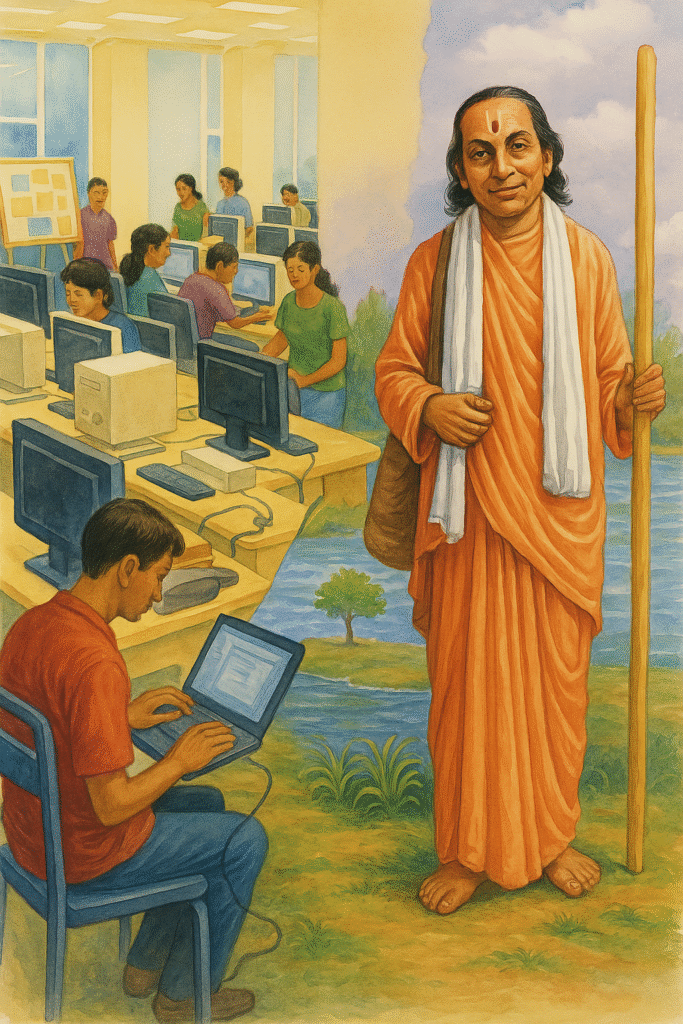

जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित हैं तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं।

विस्तृत भावार्थ

श्रीकृष्ण इस श्लोक में एक सच्चे ज्ञानी की पहचान बता रहे हैं। केवल शास्त्र पढ़ लेने से कोई पण्डित नहीं होता — वास्तविक पण्डित वह है, जिसके सारे कर्म इच्छारहित होते हैं, और जिसकी सभी कर्मफल की वासनाएं ज्ञान से जली हुई होती हैं।

यहां दो मुख्य तत्व हैं:

- कामसङ्कल्पवर्जिताः — कर्म करते समय उसके पीछे कोई स्वार्थ, वासना या इच्छित फल प्राप्त करने का संकल्प नहीं होता।

- ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं — जिसकी कर्मवृत्तियाँ आत्मज्ञान की अग्नि से नष्ट हो चुकी हैं। वह अब केवल ‘कर्तव्यबोध’ से कर्म करता है, न कि फल की आशा में।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

समारम्भ: केवल आरंभ नहीं, अभिप्रेरणा

“समारम्भ” का सामान्य अर्थ होता है ‘कार्य का आरंभ’। लेकिन यहाँ यह गहरे स्तर पर उस प्रेरणा को दर्शाता है जिससे कोई कार्य उत्पन्न होता है — जैसे इच्छाएं, मनोवासनाएं, लक्ष्य या स्वार्थ।

बिना किसी स्वार्थ की प्रेरणा से किया गया कर्म, ही ‘शुद्ध कर्म’ है।

कामसङ्कल्पवर्जिताः: इच्छाएं व संकल्प की शून्यता

- संसारिक कर्म अक्सर कामना से उत्पन्न होते हैं — हम कुछ चाहते हैं, इसलिए कर्म करते हैं।

- लेकिन गीता कहती है — जब यह कर्म केवल ‘कर्तव्य’ के रूप में किया जाता है, बिना किसी कामना या संकल्प के, तब वह कर्म मुक्तिदायक होता है।

ज्ञानाग्नि: आत्मज्ञान की अग्नि

- जब व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है कि “मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ”, तब कर्म का अहंकार और फल की आशा नष्ट हो जाती है।

- उस ज्ञान की अग्नि में उसके ‘कर्म के बंधन’ जल जाते हैं।

पण्डित: शास्त्रज्ञ नहीं, आत्मज्ञ

- गीता में पण्डित वह नहीं जो केवल वेद पढ़ता है, बल्कि वह जो आत्मा की सच्चाई को जानता है और उसी के अनुसार जीवन जीता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण

- कर्म का उद्देश्य:

अधिकतर लोग कर्म करते हैं फल के लिए। यही कर्मबंधन का कारण बनता है।

लेकिन ज्ञानवान पुरुष कर्म को केवल ‘कर्तव्य’ मानते हैं। इसलिए वे कर्म तो करते हैं, लेकिन फल से बंधते नहीं। - ज्ञान और अग्नि का संबंध:

जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही आत्मज्ञान कर्म के संचित और प्रारब्ध बंधनों को भस्म कर देता है। - सच्ची स्वतंत्रता:

जब कोई व्यक्ति कामना और संकल्प से मुक्त होकर कर्म करता है, तभी वह वास्तव में मुक्त होता है — क्योंकि अब उसका कोई कर्म उसे बाँध नहीं सकता।

प्रतीकात्मक अर्थ

| प्रतीक | अर्थ |

|---|---|

| समारम्भ | बाह्य व आंतरिक कार्य (initiative) |

| कामसङ्कल्प | इच्छाएं, अपेक्षाएं, स्वार्थ |

| ज्ञानाग्नि | आत्मज्ञान, तत्वबोध |

| दग्धकर्म | भस्म हो चुके कर्मफल |

| पण्डित | आत्मज्ञानी व्यक्ति |

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- कामना-रहित कर्म करें

- बिना अपेक्षा और स्वार्थ के कार्य करना ही सच्चा कर्मयोग है।

- ज्ञान से कर्मों को शुद्ध करें

- केवल यांत्रिक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मबोध के साथ किया गया कर्म ही मुक्तिदायक है।

- पण्डित बनने की परिभाषा बदलें

- केवल विद्वत्ता नहीं, बल्कि ज्ञान के अनुरूप जीवन जीना ही पाण्डित्य है।

- कर्म से नहीं, उसकी भावना से बंधन होता है

- इसलिए भावना को शुद्ध करना ही सबसे बड़ा साधन है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मेरे कर्म कामनाओं से प्रेरित हैं या कर्तव्यबोध से?

क्या मैं कार्य करते समय फल की इच्छा छोड़ पाता हूँ?

क्या मेरा ज्ञान केवल पढ़ा हुआ है, या अनुभव और आचरण में भी है?

क्या मैं कर्मों को आत्मज्ञान से पवित्र करने का प्रयास करता हूँ?

क्या मैं ‘पण्डित’ कहलाने योग्य हूँ — क्योंकि मैंने कर्म के बंधन को समझा है?

निष्कर्ष

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में हमें एक उच्चतम जीवन दर्शन प्रदान करते हैं — कर्म करो, परंतु बिना स्वार्थ और संकल्प के। ऐसा कर्म ही ‘पवित्र’ होता है, और आत्मज्ञान ही वह अग्नि है जो हमारे कर्मबंधन को भस्म कर सकती है।

सच्चा पण्डित वह है जो कार्य करता है परंतु उसमें नहीं बंधता।

इस श्लोक में गीता हमें कर्मयोग का वह शुद्धतम रूप दिखाती है जिसमें व्यक्ति जीवन के हर कर्म को आत्मज्ञानी की तरह निष्काम भाव से करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।