मूल श्लोक: 21

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥21॥

शब्दार्थ

- निराशीः — जो आशा-आकांक्षा से रहित हो।

- यतचित्तात्मा — जिसका मन नियंत्रित, संयत हो।

- त्यक्तसर्वपरिग्रहः — जिसने सभी भौतिक और मानसिक बन्धनों का त्याग कर दिया हो।

- शारीरं केवलं कर्म — केवल शरीर की आवश्यकता के अनुसार कर्म करता है।

- कुर्वन् — करता हुआ।

- आप्नोति — प्राप्त करता है।

- किल्बिषम् — पाप या दोष से मुक्त।

ऐसे ज्ञानीजन फल की आकांक्षाओं और ममत्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते।

विस्तृत भावार्थ

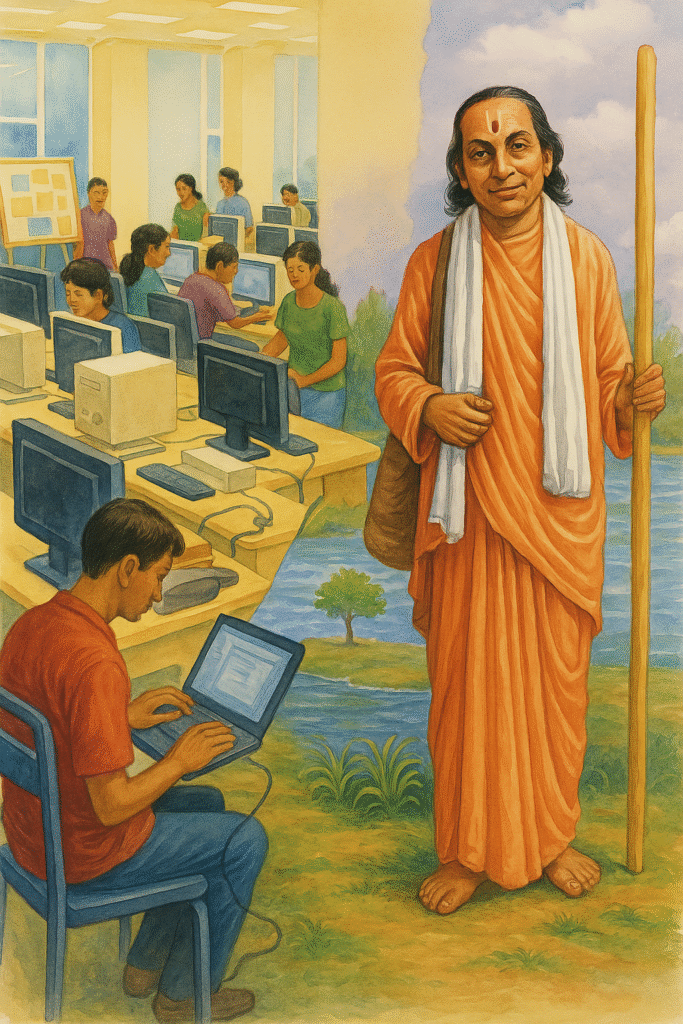

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को उस श्रेष्ठ आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं जो सर्व प्रकार के पापों और दोषों से मुक्त हो चुका होता है।

पहला गुण – निराशीः:

जो मनुष्य सांसारिक आशाओं, लालसाओं, फल की लालसा से मुक्त होता है, वह कर्म करने में मोक्श प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। संसार में अधिकांश दुखों का मूल कारण इच्छा और आशाएं होती हैं। जब ये नष्ट हो जाती हैं, तब मनुष्य का मन शांति और स्थिरता प्राप्त करता है।

दूसरा गुण – यतचित्तात्मा:

मन को नियंत्रित करना योग का परम लक्ष्य है। चंचल मन जो इन्द्रिय-संसर्ग में बहता रहता है, उसे संयमित कर, इच्छाओं को विनष्ट करके व्यक्ति आत्मा के अनुभव में लीन हो जाता है। ऐसा यतचित्तात्मा नित्य शान्त और सन्तुष्ट रहता है।

तीसरा गुण – त्यक्तसर्वपरिग्रहः:

सर्वपरिग्रह का अर्थ है सभी सांसारिक वस्तुओं, संपत्ति, मान-सम्मान, अहंकार आदि से विमुक्ति। जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं का परित्याग कर आत्म-अनुभूति को प्रधानता देता है, वही वास्तव में मोक्षमार्ग पर अग्रसर है।

चौथा गुण – शारीरं केवलं कर्म:

ऐसे योगी के कर्म केवल शरीर के आवश्यक कार्य होते हैं, जैसे भोजन, वस्त्रादि की व्यवस्था करना, शरीर के स्वाभाविक कर्तव्य। वह अधिक नहीं करता, क्योंकि उसकी इच्छाएं एवं अभिलाषाएं समाप्त हो चुकी हैं। उसके कर्म स्वच्छ और पवित्र होते हैं।

अन्त में परिणाम:

इस प्रकार का योगी कर्म करता है, परंतु वह कर्म उसे बंधन में नहीं डालता। वह कर्म मात्र देह के संचालन के लिए है, न कि अहंकार या लोभ के लिए। इसलिए वह पाप और दोषों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है।

भावात्मक व्याख्या एवं गहन विश्लेषण

भगवद्गीता में कर्मयोग का सार इस श्लोक में संक्षेप में व्यक्त हुआ है। कर्म से मुक्ति पाने के लिए निम्न चार स्तम्भ अत्यंत आवश्यक हैं — निराशा, मन का संयम, संसारिक बन्धनों का त्याग, और कर्म का शुद्ध, निःस्वार्थ भाव।

- निराशा — कर्म करने वाले का मन जब किसी भी फल की कामना से रहित होता है, तो उसके कर्म बंधन नहीं करते। क्योंकि कर्म का बंधन उसके फल की इच्छा से होता है।

- मन का संयम — यह केवल बाहरी कर्मों का ही नहीं, आंतरिक भावों और विचारों का भी नियंत्रण है। मन की अस्थिरता के कारण मनुष्य भ्रमित होता है। यतचित्तात्मा मनुष्य कर्म में स्थिर रहता है।

- सर्वपरिग्रह त्याग — सांसारिक वस्तुएं जैसे धन, पद, मान-सम्मान, परिवारिक संबंध आदि से आसक्ति के कारण व्यक्ति बंधता है। त्याग करने का अर्थ है उनके प्रति माया-रहित होना।

- शारीरक कर्म — मनुष्य को जीवित रहने के लिए और संसार में अपने कर्तव्य निभाने के लिए कुछ कर्म करना ही पड़ता है। ऐसे कर्म जो शरीर के संचालन हेतु आवश्यक हैं, वे न पाप हैं, न बंधनकारी।

दार्शनिक दृष्टिकोण

यह श्लोक कर्म और मोक्ष के मध्य का सेतु है। कर्म की विफलता या सफलता का मूल कारण है कर्म के पीछे का भाव और मन का अवस्था। जब मन संयमित, निराश और त्यागी हो जाता है, तब कर्म बंधन नहीं करता।

यह निराशा कायरता या निराशावाद नहीं है, बल्कि संसारिक अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाने की स्थिति है। यतचित्तात्मा वह है जो अपनी बुद्धि, भावना, और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है।

सर्वपरिग्रह त्याग का अर्थ है केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, अपितु मानसिक बंधनों, जैसे अहंकार, दंभ, लोभ आदि से मुक्ति।

शारीरकर्म वह कर्म हैं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं — भोजन ग्रहण करना, वस्त्र धारण करना, अपनी रक्षा करना आदि। इन कर्मों में कोई दोष नहीं।

प्रतीकात्मक अर्थ

| प्रतीक | अर्थ |

|---|---|

| निराशीः | इच्छा, आशा, लालसा से रहित होना |

| यतचित्तात्मा | मन का संयमित, स्थिर और नियंत्रण में होना |

| त्यक्तसर्वपरिग्रहः | भौतिक और मानसिक सभी बन्धनों का परित्याग |

| शारीरं केवलं कर्म | केवल शरीर के आधार पर कर्म करना, न कि स्वार्थ से |

| किल्बिषम् | पाप, दोष, बंधन से मुक्त होना |

आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा

- कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना सीखें।

- मन और इन्द्रियों का संयम अत्यंत आवश्यक है।

- संसारिक वस्तुओं की आसक्ति त्यागें।

- अपने कर्मों को शरीर की आवश्यकता के अनुसार सीमित करें।

- इस प्रकार के योगी कर्मबंधन से मुक्त होते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं कर्म करते हुए फल की इच्छा को त्याग सकता हूँ?

क्या मेरा मन किसी भी वस्तु या स्थिति के प्रति आसक्ति से मुक्त है?

क्या मैंने अपने अहंकार और सांसारिक बन्धनों को परित्याग किया है?

क्या मेरे कर्म केवल शरीर के संचालन के लिए ही हैं या उनका उद्देश्य स्वार्थ है?

क्या मैं निराश और संयत मन से जीवन व्यतीत कर पा रहा हूँ?

निष्कर्ष

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाते हैं कि कर्मयोग का परम लक्ष्य कर्म करते हुए भी पापमुक्ति प्राप्त करना है। इसके लिए निराशा, मन का संयम, सभी भौतिक और मानसिक बन्धनों का त्याग, तथा केवल शरीर के आवश्यक कर्मों का निष्पादन आवश्यक है।

जो व्यक्ति इन गुणों को प्राप्त करता है, वह न केवल संसारिक बन्धनों से मुक्त होता है, अपितु परम शान्ति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। यही वास्तविक योगी और ज्ञानी कहलाने योग्य होता है।

इस श्लोक का संदेश है कि कर्म से डरना नहीं, कर्म में संलिप्त होकर उससे मुक्त होना चाहिए।