मूल श्लोक: 23

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥

शब्दार्थ

- यदि — यदि

- हि — निश्चय ही

- अहम् — मैं

- न वर्तेयं — आचरण न करूँ

- जातु — कभी भी

- कर्मणि — कर्मों में

- अतन्द्रितः — सजग, सतत रूप से

- मम — मेरे

- वानुवर्तन्ते — अनुकरण करें

- मनुष्याः — मनुष्य

- पार्थ — हे पार्थ (अर्जुन)

- सर्वशः — सर्वथा, हर प्रकार से

यदि मैं सावधानीपूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ! सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता।

विस्तृत भावार्थ

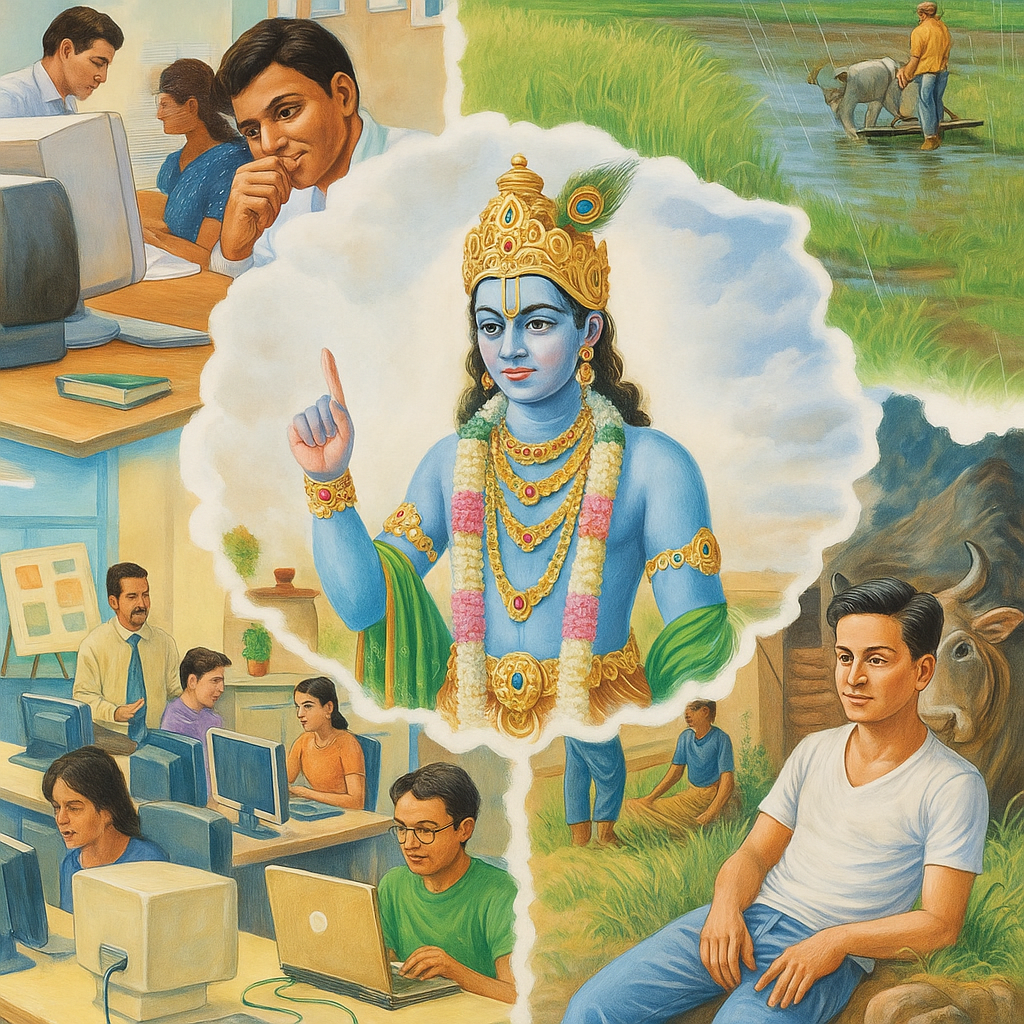

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि यदि वे स्वयं कर्म न करें, तो उनका अनुकरण करने वाले संसार के लोग भी निष्क्रिय हो जाएँगे। ईश्वर स्वयं निष्काम भाव से कर्म करते हैं — केवल इस उद्देश्य से कि संसार में धर्म और संतुलन बना रहे।

भगवान पूर्ण हैं, उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर वे कर्म करते हैं ताकि लोक का संचालन सुचारु रूप से होता रहे और जनसामान्य को भी प्रेरणा प्राप्त हो।

यह श्लोक कर्म के आदर्श को प्रस्तुत करता है — नेतृत्व केवल उपदेश से नहीं, आचरण से होता है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

श्रीकृष्ण कर्म के पीछे के दार्शनिक सत्य को उजागर करते हैं। वे यह बताते हैं कि यद्यपि भगवान को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे उसे करते हैं ताकि संसारिक जीवों के लिए आदर्श स्थापित हो।

यह कर्मयोग का मूल सिद्धांत है — जब तक शरीर है, जब तक संसार है, तब तक कर्म आवश्यक है। और यदि सर्वोच्च सत्ता भी कर्म करती है, तो मनुष्य को तो और भी अधिक कर्तव्य परायण होना चाहिए।

प्रतीकात्मक अर्थ

- भगवान का कर्म में रत रहना — धर्म का संवहन

- मनुष्यों का अनुकरण — समाज में आदर्श का प्रभाव

- कर्मण्यतन्द्रितः — सजगता, निरंतरता और कर्तव्यबोध

- न वर्तेयं — यदि नेतृत्व निष्क्रिय हो जाए

- सर्वशः अनुकरण — समाज का नैतिक पतन

यह हमें चेताता है कि अगर समाज के नेता, गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएँ, तो अनुयायी भी भटक जाते हैं।

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- कर्म करना केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी है।

- श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ही समाज के लिए मानक बनता है।

- यदि ईश्वर स्वयं कर्म करते हैं, तो मानव को भी आलस्य नहीं करना चाहिए।

- नेतृत्व का सार “मैं जैसा करता हूँ, वैसा ही लोग करेंगे” में निहित है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं केवल उपदेश देता हूँ या स्वयं आचरण भी करता हूँ?

क्या मेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है?

क्या मैं यह मानता हूँ कि मेरा कर्म समाज पर प्रभाव डालता है?

क्या मैं निष्क्रियता को आत्मिक शांति समझता हूँ या कर्म को जीवन का धर्म?

क्या मैं कर्म को भगवान की भांति सेवा और धर्म मानकर करता हूँ?

निष्कर्ष

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कर्मयोग के गूढ़ रहस्य को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि यदि मैं भी निष्क्रिय हो जाऊँ, तो यह समस्त संसार भी कर्महीन होकर धर्म से दूर चला जाएगा।

यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म करना न केवल हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रत्येक आचरण समाज को प्रभावित करता है। इसलिए, हमें सजग रहकर, बिना फल की आकांक्षा के, सदैव कर्तव्य में तत्पर रहना चाहिए।

कर्म ही धर्म है — यही श्रीकृष्ण का संदेश है।