एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः।

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्॥15॥

शब्दार्थ

- एवम् — इस प्रकार (जैसा पहले कहा गया)

- ज्ञात्वा — जानकर, समझकर

- कृतम् — किया गया

- कर्म — कर्म, कार्य, कर्तव्य

- पूर्वैः — पूर्वजों द्वारा, पहले के लोगों द्वारा

- अपि — भी

- मुमुक्षुभिः — मोक्ष की इच्छा रखने वालों द्वारा

- कुरु — तू कर

- कर्म एव — केवल कर्म (कर्म ही)

- तस्मात् — इसलिए

- त्वं — तू

- पूर्वैः — पूर्वजों द्वारा

- पूर्वतरम् — उनसे भी पहले के लोगों द्वारा

- कृतम् — किया गया

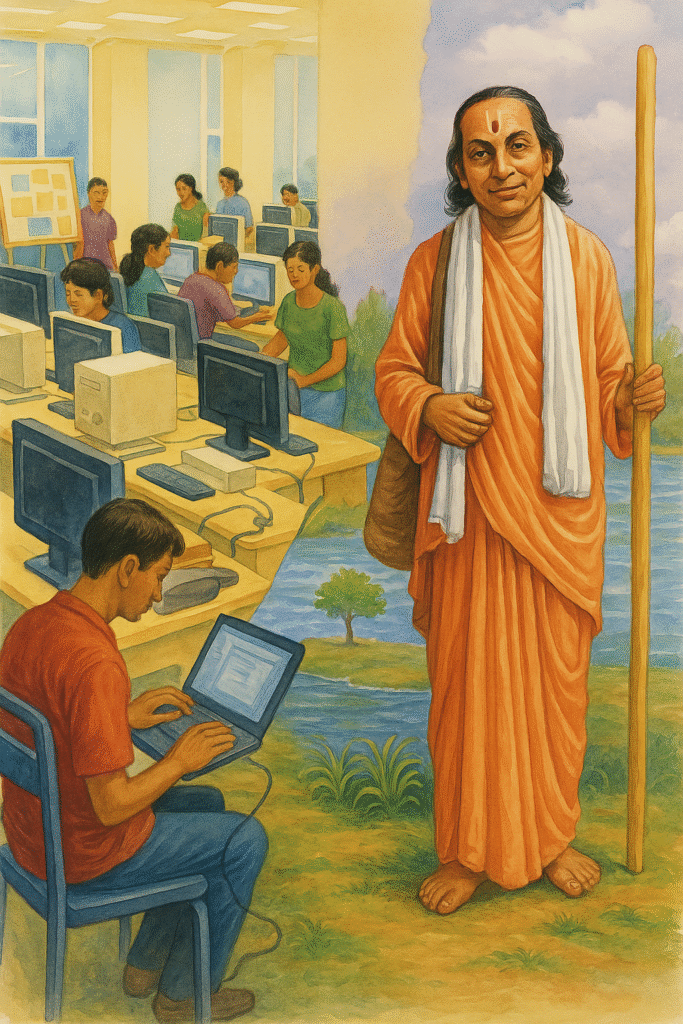

इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए इसलिए तुम्हे भी उन मनीषियों के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

विस्तृत भावार्थ

यह श्लोक श्रीकृष्ण के कर्मयोग के सिद्धांत का एक सशक्त समर्थन है। वे अर्जुन से कहते हैं कि न केवल वे स्वयं कर्म से जुड़े हैं, बल्कि वे लोग भी जिन्होंने मोक्ष (मुक्ति) की चाह रखी थी — उन्होंने भी कर्म को नहीं छोड़ा।

कर्म करना ही योग है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी कर्म का त्याग नहीं होता, बल्कि वह कर्म और भी पवित्र और प्रभावी बन जाता है।

भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे पूर्वज, मुनि, और मुमुक्षु भी कर्म करते थे, क्योंकि केवल कर्म से ही आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

कर्म और मुक्ति का संबंध

- अधिकांश लोग सोचते हैं कि मुक्ति के लिए केवल ज्ञान या तप ही पर्याप्त है।

- परंतु भगवान श्रीकृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले — मुमुक्षु — भी कर्म में संलग्न रहते हैं, क्योंकि कर्म त्याग से नहीं, बल्कि निष्काम कर्म से मुक्ति मिलती है।

परंपरा की स्थापना

- अर्जुन को उदाहरण दिया जाता है कि पूर्वज, मुनि, ऋषि, और ज्ञानी पुरुषों ने भी इस मार्ग का अनुसरण किया है।

- जब ऐसे महान आत्माओं ने कर्म किया, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो?

ज्ञान के बाद कर्म अधिक प्रभावी

- जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब उसका हर कर्म ईश्वर अर्पण बन जाता है।

- ज्ञान से युक्त होकर किया गया कर्म बंधनकारी नहीं होता।

प्रतीकात्मक अर्थ

| प्रतीक | अर्थ |

|---|---|

| मुमुक्षु | वह जो मोक्ष की इच्छा करता है |

| कर्म | कर्तव्य, धर्मपालन, जीवन की क्रियाएं |

| पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् | सनातन परंपरा, प्राचीन मार्ग |

| एवम् ज्ञात्वा | ज्ञानपूर्वक कार्य करना, अंध श्रद्धा से नहीं |

दार्शनिक दृष्टिकोण

- भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत — ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी कर्म करना आवश्यक है, लेकिन वह निष्काम होना चाहिए।

- यह श्लोक बताता है कि कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना को शुद्ध करने की आवश्यकता है।

- ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्मज्ञान के साथ किया गया कर्म ही वास्तविक साधना है।

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- कर्म से भागो नहीं

- धर्मयुद्ध जैसे कठिन कर्तव्यों से भी पीछे हटना आत्मिक प्रगति में बाधा है।

- पूर्वजों के आदर्शों को समझो

- ऋषियों और तपस्वियों ने भी कर्म का मार्ग अपनाया, उनका अनुकरण करो।

- ज्ञान के साथ कर्म

- अंधकर्म न करें; पहले जानें, फिर कर्म करें।

- यह ‘ज्ञानी का कर्म’ है, जो मुक्त करता है।

- जीवन भर कर्म आवश्यक

- कोई भी अवस्था हो — ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास — कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं अपने कर्म को ज्ञानपूर्वक करता हूँ या सिर्फ परंपरा वश?

क्या मुझे लगता है कि मुक्ति के लिए कर्म का त्याग ज़रूरी है?

क्या मैं अपने पूर्वजों और संतों की शिक्षाओं को समझता और अपनाता हूँ?

क्या मेरे कर्म ईश्वर को अर्पित होते हैं या मुझे बांधते हैं?

क्या मैं जीवन में किसी कर्तव्य से भाग रहा हूँ?

निष्कर्ष

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कर्म की परंपरा और उसकी अनिवार्यता को स्पष्ट करते हैं। वे अर्जुन को यह बताकर प्रेरित करते हैं कि कर्म करने में कोई बुराई नहीं है — अपितु ज्ञान के साथ किया गया कर्म तो मोक्षदायी है।

इस श्लोक में श्रीकृष्ण कर्म को एक सनातन साधना बताते हैं। वे यह दिखाते हैं कि आत्मज्ञान और निष्कामता के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को कभी बांधता नहीं, बल्कि उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है।

“पूर्वजों के मार्ग पर चलना, पर अंधानुकरण नहीं — ज्ञानपूर्वक, समर्पणपूर्वक।”

यह गीता के कर्मयोग का सार है — कर्म करते हुए भी मुक्त रहना। यही योग है, यही मोक्ष का आरंभिक द्वार है।