मूल श्लोक: 53

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥53॥

शब्दार्थ

- श्रुति-विप्रतिपन्ना — वेदों (श्रुतियों) के विविध मतों से विचलित

- ते — तुम्हारी

- यदा — जब

- स्थास्यति — स्थिर हो जाएगी

- निश्चला — अचल, बिना डगमगाए

- समाधौ — समाधि में, एकाग्र ध्यान की स्थिति में

- अचला बुद्धिः — स्थिर और अचल बुद्धि

- तदा — तब

- योगम् — योग, परम स्थिति, आत्मसाक्षात्कार

- अवाप्स्यसि — प्राप्त करोगे

जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी भागों के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था का प्राप्त कर लोगे।

विस्तृत भावार्थ

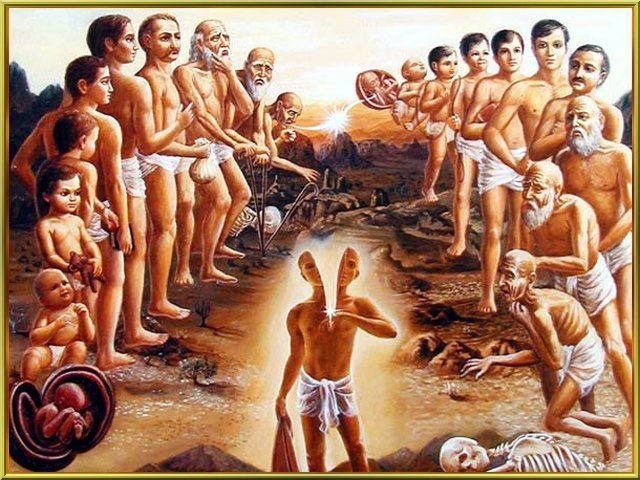

इस श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि वास्तविक योग की प्राप्ति केवल तब संभव है जब बुद्धि स्थिर और अचल हो जाए, और वह विविध ज्ञान, मत-मतांतरों या श्रुतियों के प्रभाव से विचलित न हो।

‘श्रुति’ का अर्थ यहाँ वेद, उपनिषद या अन्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो कई बार परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं — किसी में यज्ञ को सर्वोत्तम बताया गया है, किसी में ध्यान को, किसी में संन्यास को। जब साधक इन सब ज्ञान मतों के झूले में झूलता है, तो उसकी बुद्धि चंचल रहती है।

लेकिन जब यह बुद्धि —

- इन सब मतों को पार कर,

- आत्मसाक्षात्कार की ओर स्थिर हो जाती है,

- और समाधि (अर्थात चित्त की पूर्ण एकाग्रता) में स्थित हो जाती है,

तब व्यक्ति सच्चे योग को प्राप्त करता है — आध्यात्मिक एकत्व, स्वरूपज्ञान, और मोक्ष।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

यह श्लोक गीता के ज्ञान का एक केंद्रीय सूत्र है। श्रीकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि योग केवल शास्त्र-ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धि की स्थिरता और अंतःचेतना में एकाग्रता से होता है।

शास्त्रों का अध्ययन उपयोगी है, परंतु यदि वह मन में भ्रम और बहस उत्पन्न करता है, तो वह आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बन जाता है।

योग की प्राप्ति तभी होती है जब:

- ज्ञान का शोर शांत हो जाए

- मन का द्वंद्व समाप्त हो जाए

- और बुद्धि स्थिर होकर आत्मा में स्थित हो जाए

प्रतीकात्मक अर्थ

- श्रुतिविप्रतिपन्ना बुद्धि — मानसिक द्वंद्व, बाहरी प्रभावों से भ्रमित मन

- निश्चला — आत्मस्थ, स्थिर चित्त

- समाधौ — अंतर्मुखी अवस्था, ध्यान की पराकाष्ठा

- अचला बुद्धिः — ऐसी विवेकशील बुद्धि जो सत्य में अडिग हो

- योगम् — ब्रह्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- केवल शास्त्र पढ़ना या वाद-विवाद करना योग नहीं है,

बल्कि शास्त्रों के पार जाकर आत्मा में स्थिर होना योग है। - योग की प्राप्ति के लिए ‘ज्ञान की गंगा’ को पार कर ‘शांति की सागर’ में प्रवेश करना आवश्यक है।

- समाधान केवल बाहरी जानकारी से नहीं आता,

वह तो भीतर की बुद्धि की निश्चलता से आता है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं शास्त्रों के अध्ययन से भ्रमित होता हूँ या शांतिपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करता हूँ?

क्या मेरी बुद्धि स्थिर है या मैं विचारों और मतों के झूले में झूल रहा हूँ?

क्या मैं ध्यान या समाधि जैसी अवस्थाओं में उतरने का प्रयास करता हूँ?

क्या मैं योग को केवल मानसिक व्यायाम मानता हूँ या आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया?

क्या मेरी आत्मा में ‘अचल बुद्धि’ विकसित हो रही है?

निष्कर्ष

इस श्लोक में श्रीकृष्ण हमें सिखाते हैं कि बाह्य ज्ञान और आंतरिक अनुभूति के बीच संतुलन आवश्यक है। जब तक बुद्धि श्रुतियों, वादों और मतभेदों से विचलित रहती है, तब तक योग की प्राप्ति कठिन है।

परंतु जब साधक:

- ज्ञान के शोर से परे जाकर,

- चित्त को स्थिर करके,

- आत्मा में अचल बुद्धि को साध लेता है,

तब वह योग — परमात्मा से एकत्व — को प्राप्त करता है। यही है गीता का सच्चा योगदर्शन — जहाँ बुद्धि स्थिर होकर आत्मा में लीन हो जाती है, और साधक ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है।