मूल श्लोक: 10

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥

शब्दार्थ

- सहयज्ञाः — यज्ञ के साथ

- प्रजाः — प्रजा, जीव, मानव

- सृष्ट्वा — सृष्टि करके, उत्पन्न करके

- पुरा — प्रारंभ में, सृष्टि के आदि में

- उवाच — कहा

- प्रजापतिः — सृष्टिकर्ता ब्रह्मा (या परमेश्वर)

- अनेन — इस (यज्ञ) के द्वारा

- प्रसविष्यध्वम् —繁वृद्धि करो, फलों की प्राप्ति करो

- एषः — यह (यज्ञ)

- वः — तुम्हारा

- अस्तु — हो

- इष्टकामधुक् — इच्छित फल देने वाला, कामनाओं की पूर्ति करने वाला

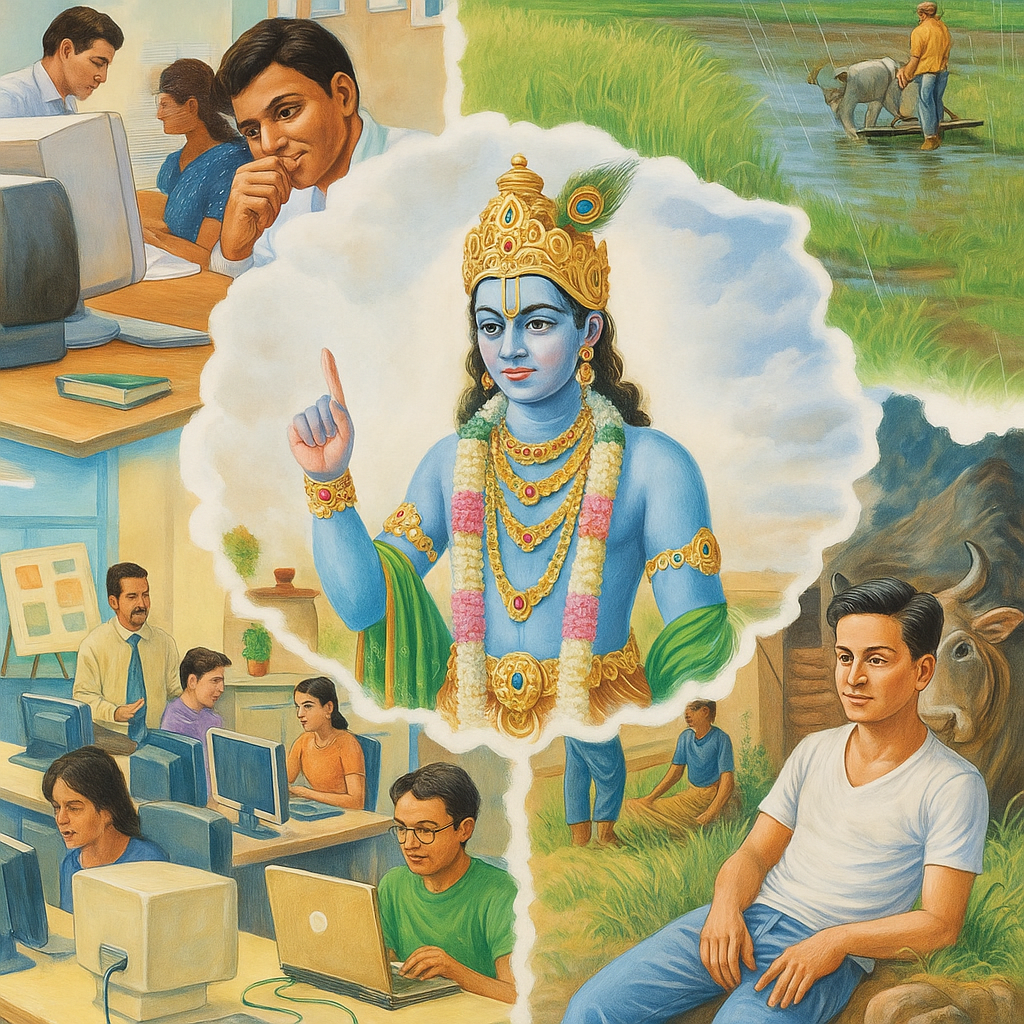

सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा “इन यज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएँ प्राप्त होंगी।”

विस्तृत भावार्थ

इस श्लोक में श्रीकृष्ण कर्म के एक विशेष स्वरूप — यज्ञ — की महत्ता समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई, तब सृष्टिकर्ता (प्रजापति ब्रह्मा) ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ ही उत्पन्न किया और कहा कि “तुम इस यज्ञ के द्वारा फलों की प्राप्ति करना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना।”

यहाँ “यज्ञ” केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि एक व्यापक कर्म प्रणाली का प्रतीक है। यह परस्पर सहयोग, त्याग, सेवा, और समाज के लिए किए गए कर्मों का संकेत करता है।

प्रजापति का यह विधान यह दर्शाता है कि मनुष्य को स्वार्थ रहित कर्म करते हुए यज्ञमय जीवन जीना चाहिए। यही प्रक्रिया जीवन को समृद्ध, संतुलित और पूर्ण बनाती है।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

यह श्लोक उस ब्रह्मणीय कर्मचक्र को प्रकट करता है जिसे सृष्टि के आदि में ही निर्धारित कर दिया गया। यज्ञ अर्थात सेवा, त्याग और भक्ति से युक्त कर्म — ब्रह्मा का दिया हुआ विधान है।

यह श्लोक यह सिखाता है कि:

- जीवन का उद्देश्य केवल उपभोग नहीं, अपितु योगदान (contribution) भी है।

- सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब प्रत्येक प्राणी यज्ञमय कर्म करता है।

- यज्ञ जीवन का वह तंत्र है जो इच्छाओं की पूर्ति करता है, परन्तु साथ ही बंधन से भी मुक्त करता है।

प्रतीकात्मक अर्थ

- प्रजापतिः — ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता, ईश्वर

- सहयज्ञाः प्रजाः — प्रत्येक जीव के जीवन में यज्ञ का समावेश होना चाहिए

- यज्ञ — सेवा, त्याग, और समर्पण रूपी कर्म

- इष्टकामधुक् — यज्ञ से प्राप्त वह शक्ति जो उचित कामनाओं को पूर्ण करती है

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- यज्ञमय जीवन ही सच्चा और धर्मपूर्ण जीवन है।

- फल की कामना से रहित सेवा कर्म ही मोक्ष का मार्ग है।

- सृष्टि का संतुलन सेवा और समर्पण से बना रहता है।

- यज्ञ रूपी कर्म व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण का आधार है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं अपने जीवन को यज्ञमय बना रहा हूँ?

क्या मेरे कर्म समाज और सृष्टि की सेवा की दिशा में हैं?

क्या मैं अपने कर्मों को त्यागपूर्वक करता हूँ या केवल स्वार्थ के लिए?

क्या मैं जीवन को ‘इष्टकामधुक्’ — इच्छाओं को संतुलित रूप से पूर्ण करने वाले मार्ग पर चला रहा हूँ?

क्या मेरे कर्म ब्रह्मा के यज्ञ विधान के अनुरूप हैं?

निष्कर्ष

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण यज्ञ के सिद्धांत को जीवन का आधार बताते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ जीवन की आत्मा है। यज्ञमय कर्म से न केवल जीवन चलता है, बल्कि इच्छाओं की भी पूर्ति होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी संभव होती है।

इसलिए, हमें चाहिए कि हम हर कर्म को यज्ञ भावना से करें — सेवा, त्याग, और भक्ति से युक्त। यही सृष्टि का धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग भी।