मूल श्लोक: 10

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥

शब्दार्थ

- वीत-राग-भय-क्रोधा — जो राग (आसक्ति), भय (डर) और क्रोध से मुक्त हैं

- मन्मया — जो मुझमें मग्न हैं, मुझमें लीन हैं, जो मुझ पर दृढ़ विश्वास रखते हैं

- माम् उपाश्रिताः — जो मुझ पर आश्रित हुए हैं, जो मुझसे समर्थन और मार्गदर्शन पाते हैं

- बहवः — अनेक, बहुत सारे

- ज्ञानतपसा — ज्ञान की तपस्या द्वारा, ज्ञान की साधना द्वारा

- पूता — शुद्ध, निर्मल

- मद्भावमागताः — मेरे भाव, मेरे स्वरूप, मेरी चेतना में प्रविष्ट हुए, मेरी ओर प्रवृत्त हुए

आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझमें तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर पहले भी अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है।

विस्तृत भावार्थ

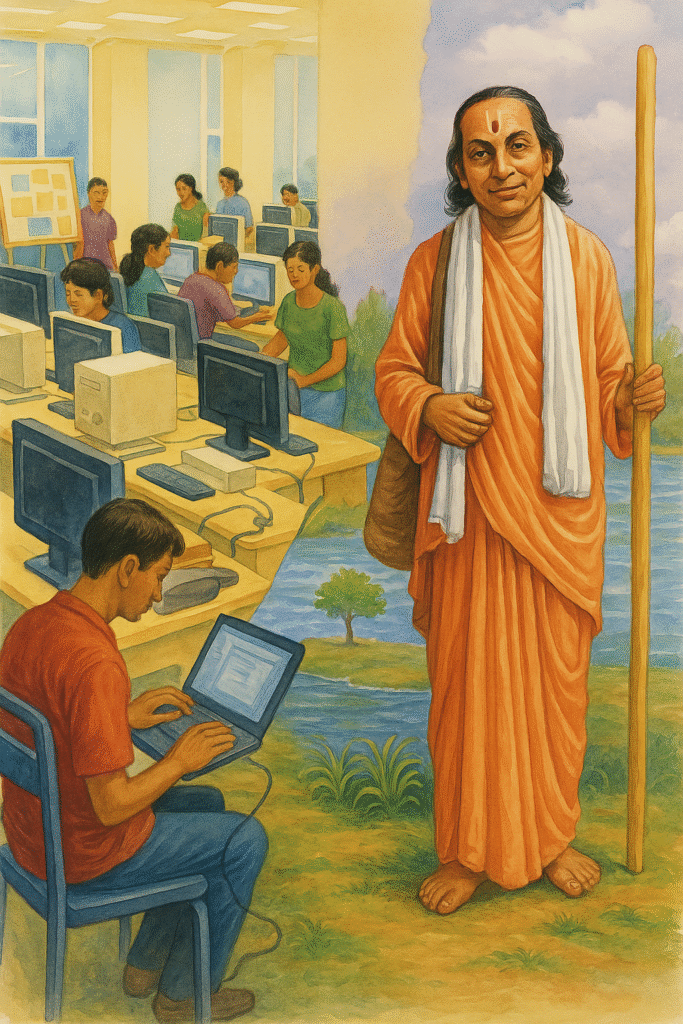

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में अपने भक्तों और सच्चे योगियों का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक इच्छाओं (राग), भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, जो मुझमें पूर्ण रूप से लीन हो जाता है और मुझ पर आश्रित होता है, वह सच्चा भक्त कहलाता है।

ऐसे लोग अनेक हैं, जो ज्ञान की तपस्या द्वारा अपने मन और चेतना को शुद्ध करते हैं और अपने भाव, अपने सम्पूर्ण अस्तित्व को परमात्मा की ओर केंद्रित कर लेते हैं।

यह श्लोक केवल आध्यात्मिक शुद्धि की बात नहीं करता, बल्कि मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक स्थिरता की भी बात करता है। राग, भय और क्रोध मानव जीवन की तीन मुख्य मानसिक विकृतियाँ हैं, जो व्यक्ति को दुख, भ्रम और अधर्मी कर्मों में उलझा देती हैं।

भगवान का आशय है कि जो व्यक्ति इन तीनों विकारों से मुक्त हो जाता है और सम्पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ ईश्वर में लीन हो जाता है, वह वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति करता है।

ज्ञान की तपस्या से उनका मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध होती है, और वे ईश्वर के भाव में समाहित होकर मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं।

भावात्मक व्याख्या और गहराई से विश्लेषण

दार्शनिक दृष्टिकोण

श्रीकृष्ण के अनुसार, राग (वासना या आसक्ति), भय और क्रोध तीन मानसिक विष हैं जो मनुष्य को संसार में बांधते हैं। ये विकार ज्ञान और मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं।

जब कोई व्यक्ति इन तीनों से मुक्त होता है, तो वह न केवल बाह्य संसार से जुड़ाव कम करता है, बल्कि अपने भीतर की गहरी शांति और स्थिरता को अनुभव करता है।

यह शांति और स्थिरता उसे भगवान की ओर आकर्षित करती है, जिससे वह मन्मय (ईश्वर में लीन) हो जाता है।

यह मन्मयता मात्र विश्वास या श्रद्धा नहीं, बल्कि ईश्वर के स्वरूप में पूर्ण रूप से समर्पण, लीनता और आत्मसात करने की अवस्था है।

ज्ञानतपस्या का अर्थ है सतत अध्ययन, चिंतन, और अभ्यास, जिससे व्यक्ति अपनी मानसिक अशुद्धियों को दूर करता है और शुद्ध चेतना को प्राप्त करता है।

यह श्लोक गीता के योग और भक्ति दोनों मार्ग का समन्वय प्रस्तुत करता है, जहाँ ज्ञान (ज્ઞાનयोग) और भक्ति (भक्तियोग) मिलकर भक्त को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं।

प्रतीकात्मक अर्थ

- राग — सांसारिक मोह, आसक्ति, वासना

- भय — अनिश्चितता, डर, असुरक्षा की भावना

- क्रोध — आक्रोश, द्वेष, उग्र भाव

- मन्मया — जो अपने मन को पूरी तरह ईश्वर में लगा देते हैं

- ज्ञानतपसा पूता — जो ज्ञान की तपस्या से निर्मल हो गए हैं

- मद्भावमागताः — जो ईश्वर के भाव में प्रवेश कर गए हैं, जो ईश्वर के रूप में जागृत हो गए हैं

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- राग, भय और क्रोध को अपने जीवन से निकालना आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है।

- ईश्वर में समर्पण और श्रद्धा से मन स्थिर होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करता है।

- ज्ञान की तपस्या से व्यक्ति की बुद्धि और मन निर्मल होते हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है।

- यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मन को अशांत करने वाले भावों से मुक्त करें और पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की शरण में जाएं।

- ज्ञान और भक्ति का समन्वय कर जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करें।

आत्मचिंतन के प्रश्न

क्या मैं अपने मन में व्याप्त आसक्ति, भय और क्रोध को पहचान पाता हूँ?

क्या मैं अपने मन को शांत और स्थिर करने के लिए ईश्वर में अपनी श्रद्धा और समर्पण को बढ़ाता हूँ?

क्या मैं ज्ञान की तपस्या कर रहा हूँ, जिससे मेरा मन और बुद्धि शुद्ध हो सके?

क्या मैं स्वयं को ईश्वर के भाव में लीन करने का प्रयास करता हूँ?

क्या मैं अपने जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए जागरूक हूँ?

निष्कर्ष

यह श्लोक भगवद्गीता का एक सार्थक और प्रेरणादायक संदेश है, जो हमें यह बताता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन की अशुद्धियों — राग, भय और क्रोध — से मुक्त होना आवश्यक है।

जब व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से लीन होता है, तो वह मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता है।

ज्ञान की तपस्या के माध्यम से उसका मन निर्मल होता है और वह ईश्वर के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करता है।

यह अवस्था केवल भक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और तपस्या का सम्मिलित फल है। ऐसे अनेक लोग जो इस मार्ग पर चलते हैं, वे परमात्मा के भाव में समाहित हो जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करते हैं।

इस श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने मन के विकारों को दूर करके, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से जीवन को सफल और सार्थक बनाएं।

“जो मनुष्य राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर ईश्वर में लीन होता है, वह ज्ञान की तपस्या द्वारा शुद्ध होकर परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश करता है।”