मूल श्लोक – 2

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥

शब्दार्थ

| संस्कृत शब्द | हिन्दी अर्थ |

|---|---|

| अधियज्ञः | यज्ञ का अधिष्ठाता, ईश्वर का वह स्वरूप जो यज्ञों में वास करता है |

| कथम् | कैसे? |

| कः | कौन? |

| अत्र | यहाँ, इस संदर्भ में |

| देहे अस्मिन् | इस शरीर में |

| मधुसूदन | हे मधुसूदन! (भगवान श्रीकृष्ण का नाम, मधु राक्षस के संहारक) |

| प्रयाणकाले | मृत्यु के समय |

| च | और |

| कथम् ज्ञेयः | कैसे जाना जाता है? |

| असि | आप (भगवान) |

| नियतात्मभिः | जिनका मन संयमित है, आत्मनियंत्रण में हैं वे लोग |

हे मधुसूदन। अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? हे कृष्ण! दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं?

विस्तृत भावार्थ

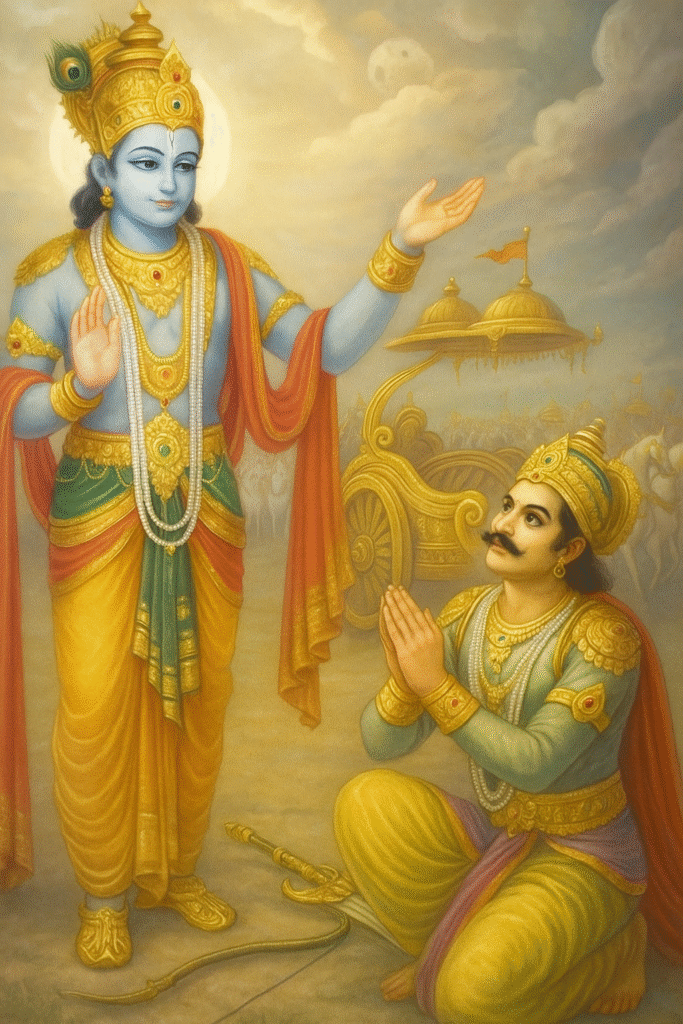

इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण से एक अत्यंत गूढ़ और गहराई वाला प्रश्न पूछते हैं।

“अधियज्ञः” — वह परमात्मा जो सभी यज्ञों का साक्षी है, और जो यज्ञ रूप में समर्पण, त्याग और ईश्वरप्राप्ति के माध्यम के रूप में स्थित है।

अर्जुन दो प्रमुख प्रश्न पूछते हैं:

- “अधियज्ञः कः?” — यज्ञों में स्थित वह परमात्मा कौन है?

अर्थात, ईश्वर यज्ञ रूप में किस रूप में इस शरीर में स्थित हैं? - “प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयः?” — मृत्यु के समय, जब इंद्रियाँ कमजोर हो जाती हैं, मन विचलित होता है — तब कैसे संयमित साधक उन्हें जान सकते हैं?

यह प्रश्न साधना के चरम बिंदु से जुड़ा है — मरण का क्षण, जब व्यक्ति के जीवन की दिशा तय होती है।

दार्शनिक दृष्टिकोण

- अर्जुन यहाँ केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं माँग रहे, बल्कि वह प्रयोगात्मक और अनुभवजन्य ज्ञान के लिए जिज्ञासु हैं —

अर्थात: “मैं इस ईश्वर को शरीर में, यज्ञों में, और मृत्यु के समय कैसे अनुभव करूँ?” - “अधियज्ञः” का अर्थ है —

भगवान का वह पक्ष जो कर्मों का साक्षी, यज्ञों का अधिपति और फलदाता है। - यह प्रश्न अध्यात्म, योग और जीवन-मरण के अंतिम रहस्य से जुड़ा है —

क्या मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण मात्र मोक्ष के लिए पर्याप्त है? यदि हाँ, तो कैसे करें?

प्रतीकात्मक अर्थ

| पंक्ति | प्रतीकात्मक अर्थ |

|---|---|

| अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् | भगवान कैसे इस शरीर में यज्ञस्वरूप होकर स्थित हैं? |

| मधुसूदन | हे राग-द्वेष रूपी ‘मधु’ के संहारक! (शुद्धि का प्रतीक) |

| प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयः | मृत्यु के अंतिम क्षण में भगवत्स्मरण कैसे संभव है? |

| नियतात्मभिः | जो मन, इन्द्रियाँ और चित्त को संयमित कर चुके हैं — वे साधक |

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- भगवान केवल बाहर के मंदिरों में नहीं, वे हमारे शरीर रूपी यज्ञ में अधिष्ठित हैं।

- कर्मयोग और भक्ति जब मिलते हैं, तब शरीर भी यज्ञमय हो जाता है — और तब अधियज्ञ ईश्वर की अनुभूति होती है।

- मृत्यु का क्षण सबसे कठिन परीक्षा का समय होता है — केवल नियमित साधना और मन की निरंतर शुद्धि ही उस समय भगवान का स्मरण संभव बनाती है।

- संयम, समर्पण, और स्थिर चित्त — यही उस अंतिम स्मरण की कुंजी हैं।

आत्मचिंतन के प्रश्न

- क्या मैंने कभी ईश्वर को अपने शरीर, कर्म, और श्वास में अनुभव करने की कोशिश की है?

- क्या मेरा जीवन यज्ञमय है? यानी सेवा, त्याग और समर्पण से भरा हुआ?

- क्या मैं मृत्यु के समय भी भगवान का नाम लेने योग्य युक्तचित्त बन रहा हूँ?

- क्या मेरी साधना केवल बाहरी है या आंतरिक जागरूकता से भी जुड़ी है?

- क्या मैं भगवान को यज्ञरूप में पहचानने की प्रक्रिया समझ पा रहा हूँ?

निष्कर्ष

इस श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा गीता के अंतिम और गहनतम रहस्यों की ओर संकेत करती है —

ईश्वर कैसे इस देह में अधियज्ञ रूप में स्थित हैं, और मृत्यु के समय उन्हें कैसे जाना जाए?

यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को यज्ञमय, संयमित और भगवद्रूप बनाएं —

ताकि मृत्यु के अंतिम क्षण में भी हम ईश्वर का नाम, रूप और स्वरूप स्मरण कर सकें।

यही भगवद्गीता का रहस्य है — मृत्यु को जीवन की चरम सिद्धि में बदल देना।