मूल श्लोक – 4

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥

शब्दार्थ

| संस्कृत शब्द | हिन्दी अर्थ |

|---|---|

| अधिभूतम् | भौतिक जगत, पंचभूत, नाशवान जगत |

| क्षरः | नाशवान, परिवर्तनशील |

| भावः | तत्व, प्रकृति, अस्तित्व |

| पुरुषः | आत्मा, देवता का सूक्ष्म रूप |

| च | और |

| अधिदैवतम् | देवताओं का अधिष्ठान, सूक्ष्म नियंता |

| अधियज्ञः | यज्ञों में स्थित परमात्मा, यज्ञस्वरूप ईश्वर |

| अहम् एव | मैं ही, केवल मैं |

| अत्र | यहाँ, इस शरीर में |

| देहे | शरीर में |

| देहभृताम् वर | हे शरीर धारण करने वालों में श्रेष्ठ (हे अर्जुन!) |

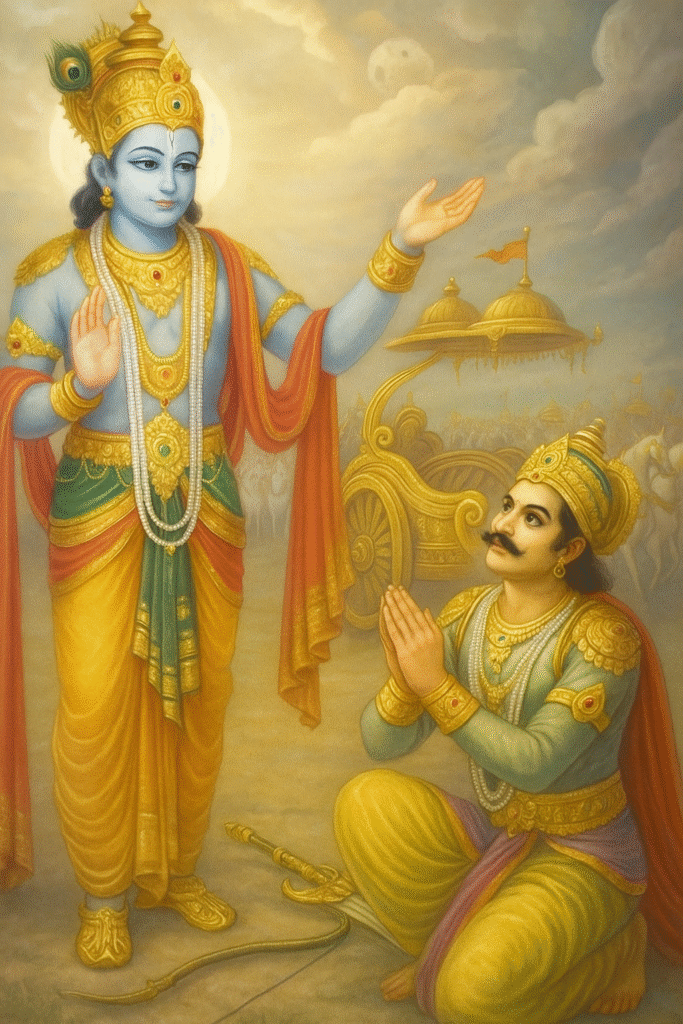

हे देहधारियों में श्रेष्ठ! भौतिक अभिव्यक्ति जो निरन्तर परिवर्तित होती रहती है उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित, मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ।

विस्तृत भावार्थ

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के पिछले प्रश्न (श्लोक 8.2) का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन ने पूछा था:

“अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन?”

अब श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं—

- अधिभूतम् = क्षर भावः

- अधिभूत वह क्षेत्र है जो भौतिक जगत को दर्शाता है — यह प्रकृति, शरीर, वस्तुएं, आदि सभी नाशवान हैं (क्षर = जो क्षय को प्राप्त होते हैं)।

- अधिदैवम् = पुरुषः

- देवताओं की सूक्ष्म सत्ता, जो शरीर में इंद्रियों के संचालन में कार्य करती है, उसे अधिदैव कहा जाता है।

- यहाँ “पुरुषः” उस सूक्ष्म जीवात्मा या देव शक्तियों के प्रतिनिधि रूप को दर्शाता है।

- अधियज्ञः = अहम् एव

- श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं — “मैं ही अधियज्ञ हूँ”।

- यज्ञ केवल अग्नि या कर्मकांड नहीं, बल्कि परमात्मा की आराधना है। वह परमात्मा प्रत्येक शरीर में स्थित है — वही यज्ञ का स्वामी, साक्षी और भोक्ता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण

- इस श्लोक में तीन प्रमुख दार्शनिक श्रेणियों का समन्वय मिलता है:

- अधिभूत – यह भौतिकता का क्षेत्र है: शरीर, वस्तुएं, पंचमहाभूत।

- अधिदैव – सूक्ष्म चेतना का क्षेत्र है: देवता, इंद्रियाँ, प्राण।

- अधियज्ञ – ब्रह्मतत्व जो यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण जगत की गति और संतुलन को बनाए रखता है।

- श्रीकृष्ण इस त्रिविध सत्ता के भीतर स्वयं को अधियज्ञ रूप में प्रकट करते हैं, यह दिखाता है कि ईश्वर न केवल ब्रह्मांड के बाहर हैं, बल्कि हमारे भीतर भी यज्ञरूप में विद्यमान हैं।

प्रतीकात्मक अर्थ

| श्लोकांश | प्रतीकात्मक अर्थ |

|---|---|

| अधिभूतं क्षरो भावः | जो कुछ भी हम इंद्रियों से देखते हैं – सब नाशवान है |

| पुरुषश्च अधिदैवतम् | सूक्ष्म जीवात्मा या देवता जो इंद्रियों का संचालन करते हैं |

| अधियज्ञः अहम् एव | यज्ञ के माध्यम से जिसकी आराधना होती है – वह मैं स्वयं हूँ |

| अत्र देहे | यह सब मनुष्य शरीर के भीतर भी घटित हो रहा है |

| देहभृतां वर | हे अर्जुन! तुम देहधारियों में श्रेष्ठ हो – इसलिए यह ज्ञान सुनो |

आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा

- यह श्लोक हमें संपूर्ण अस्तित्व की त्रिस्तरीय संरचना समझाता है:

- भौतिक — नाशवान

- सूक्ष्म — देवतामय, इंद्रियशक्ति

- आध्यात्मिक — ईश्वर जो सबके भीतर है

- भगवान केवल ब्रह्मांड के निर्माता नहीं, वे हमारे हर यज्ञ, हर कर्म और हर विचार में साक्षात विद्यमान हैं।

- शरीर, इंद्रियाँ, और क्रिया — सबके मूल में भगवत्सत्ता है।

- यह बोध ही साधक को अहंकार, मोह और द्वैत से मुक्त करता है।

आत्मचिंतन के प्रश्न

- क्या मैं अपने शरीर और इंद्रियों को केवल भौतिक मानता हूँ या उनमें ईश्वर की उपस्थिति भी अनुभव करता हूँ?

- क्या मेरा प्रत्येक कार्य यज्ञमय है — यानी क्या उसमें समर्पण और पवित्रता है?

- क्या मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरे भीतर अधियज्ञ रूप में विद्यमान हैं?

- क्या मेरा जीवन केवल अधिभूत (स्थूल) तक सीमित है या अधिदैव और अधियज्ञ तक विस्तृत है?

- क्या मैं अपने कर्मों को भगवदर्पण (ईश्वर को अर्पित) भावना से करता हूँ?

निष्कर्ष

भगवान श्रीकृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की गूढ़ जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए बताते हैं:

- यह भौतिक जगत नाशवान है — अधिभूत है।

- देवशक्तियाँ और इंद्रियशक्ति — अधिदैव हैं।

- और स्वयं भगवान, जो शरीर में स्थित होकर सभी यज्ञों के साक्षी और भोक्ता हैं — अधियज्ञ हैं।

यह ज्ञान साधक को अपने अस्तित्व के तीनों स्तरों को एक सूत्र में बाँधने की प्रेरणा देता है — और उसके प्रत्येक कर्म को यज्ञमय बनाकर, भगवान को समर्पित करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

“हर श्वास, हर कर्म, हर संकल्प — जब यज्ञ बन जाए, तब साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है।”